Keine Ergebnisse gefunden

Die angefragte Seite konnte nicht gefunden werden. Verfeinern Sie Ihre Suche oder verwenden Sie die Navigation oben, um den Beitrag zu finden.

Ehrlichkeit ist wichtig. Doch wie einfach ist es tatsächlich ehrlich zu bleiben, wenn es für einen selbst kein oder nur ein geringes Risiko hat?

Es gibt Momente und Dinge, die ich nicht mehr missen möchte. Dazu gehören mein Wellnesstag und mein mobiles Büro in Form des iPad Pro. Die Rituale an den Wellnesstagen helfen mir, auch in bewegten Zeiten, darauf zu achten, die Batterien aufzuladen. Das schon vorher aufgeladene iPad gibt mir den erforderlichen Freiraum bei Anfragen, Notfällen und kreativen Anflügen.

Zu den lieb gewonnenen Gewohnheiten gehört an solchen Tagen der Besuch von Stammlokalen. Mindestens einmal in der Woche ist das vietnamesische Restaurant Huong Que in der Bergmannstrasse an der Reihe. M3, der Pho Salat mit Tofu, schmeckt göttlich. Die anderen Angebote sind auch lecker, doch M3 ist auch eine weite Anreise wert.

Heute ist wieder Wellnesstag und nach einer üppigen Portion M3 lag ich kurz darauf auf der Massagebank. Eine gekonnte Massage sorgt bei mir dafür, schnellstens herunterzukommen und die Seele baumeln zu lassen. Normalerweise! Doch heute wechselten sich nach einigen Minuten Genuss und Unruhe ab. Irgendetwas stimmte nicht. Und weil ich mich daran erinnerte, was ich selbst oft über das Bauchgefühl sage, unterbrach ich die Massage, um herauszufinden, was mit meinem Gepäck nicht stimmt. So stellte ich fest, dass mein iPad Pro nicht im dafür vorgesehenen Fach lag. Es wird mir im Restaurant aus der Tasche gerutscht sein.

Schade auch, ich hätte es gerne noch eine Weile als Begleiter gehabt. Wer lässt schon ein solches Spielzeug liegen, wenn er es mitnehmen kann? Ohne große Erfolgsaussichten wollte ich zumindest noch nicht aufgeben. Das Adrenalin half mir dabei, in Windeseile ein paar Straßen zurück ins Restaurant zu gelangen. Jeder Platz war belegt und meine Hoffnung sanken weiter. Umso erfreuter war ich, als der Kellner mich erkannte und mir mein iPad in die Hand drückte, als wenn es das normalste Verhalten auf der Welt wäre. Er lehnte den Finderlohn ab und verwies darauf, er hätte das gerne getan, eine Selbstverständlichkeit. Eine Selbstverständlichkeit? Eigentlich schon, eigentlich, aber…

Nicht immer teilen wir alle die Vorstellungen darüber, was angebracht ist. Ja, ja Ehrlichkeit ist wichtig. Doch wie einfach ist es tatsächlich ehrlich zu bleiben, wenn es für einen selbst kein oder nur ein geringes Risiko hat?

Es ist keine Kunst, ein ehrlicher Mann zu sein, wenn man täglich Suppe, Gemüse und Fleisch zu essen hat.

Georg Büchner

%

%

Nicht repräsentative Umfrage (n=200)

Die Artikel sind meist kurze Auszüge der umfangreicheren Kursunterlagen, die Teilnehmende im entsprechenden Gruppen- oder Einzeltraining oder im Coaching erhalten.

Autor: Karsten Noack

Erstveröffentlichung: 21. Mai 2004

Überarbeitung: 02. Januar 2026

AN: #371

K:

Ü:

Geduld hat einen guten Ruf, Desinteresse nicht. So deutlich ist der Unterschied zwischen Geduld und Desinteresse allerdings mitunter nicht, oder?

Wer Geduld sagt, meint damit entweder Mut, Ausdauer, Kraft

oder ist einfach nur desinteressiert.

So einfach ist der Unterschied zwischen Geduld und Ignoranz mitunter nicht zu erkennen, oder? Es gibt ja auch einige Menschen, die meinen, da gäbe es beim Resultat keinen Unterschied. Und die sehen sich nicht unbedingt als Misanthropen. Mark Twain meinte: Alles, was man im Leben braucht, sind Ignoranz und Selbstvertrauen. Hm?

Ich finde ja, Ignoranz ist etwas vollkommen anderes, als die Konzentration auf etwas, das zählt, obwohl ich auch dort vieles herausfiltere. Geduld und Ignoranz haben so viel gemeinsam wie Gelassenheit und Betäubung.

Irgendwer hat mal gesagt; die Geduld ist eine Blume, die nicht in jedem Garten blüht. So, als wäre Geduld ein Geschenk, das nicht jedem vergönnt ist. Ist es eine Frage des Könnens oder des Wollens? Allerdings wird auch häufiger Geduld gefordert, um Zeit zu gewinnen beziehungsweise ein Thema abzuwimmeln, um Tatsachen zu schaffen, bevor es nicht mehr so einfach zu ändern ist. Etikettenschwindel! Sprache wird für eigene Zwecke unterschiedlich ge- bzw. missbraucht.

Geduld ist der Begleiter von Weisheit.

Augustinus von Hippo

Genie ist unendliche Geduld.

Michelangelo

Ausdauer ist konzentrierte Geduld.

Thomas Carlyle

%

%

Nicht repräsentative Umfrage (2017, n=364)

Die Artikel sind meist kurze Auszüge der umfangreicheren Kursunterlagen, die Teilnehmende im entsprechenden Gruppen- oder Einzeltraining oder im Coaching erhalten.

Autor: Karsten Noack

Erstveröffentlichung: 21. Mai 2013

Überarbeitung: 02. Januar 2026

AN: #4336

K:

Ü:

Menschen sind bestrebt Gefallen zu erwidern. Das ist nicht nur gutes Benehmen, sondern geht tiefer. Die „Regel der Gegenseitigkeit“ legt nahe, dass wir darauf programmiert sind, jemandem zu helfen, der uns geholfen hat. Sie hat sich wahrscheinlich entwickelt, weil wir Menschen einander helfen müssen, damit die Gesellschaft reibungslos funktioniert. Leider wird das häufiger ausgenutzt.

Das Hören klassischer Musik, insbesondere von Wolfgang Amadeus Mozart, soll sich positiv auf das Denken und Lernen auswirken. Dieser sogenannte „Mozart-Effekt“ wurde in den 1990er Jahren bekannt und hat seitdem viele Menschen dazu inspiriert, klassische Musik zu hören, um ihre geistige Leistungsfähigkeit zu steigern. Doch was genau steckt hinter dem Mozart-Effekt, und wie verlässlich sind die Behauptungen?

In seiner Ursprungsversion behauptete der Mozart-Effekt, dass sich durch das Hören einer Mozart-Sonate die räumliche Intelligenz verbessert, also die Fähigkeit, räumliche Informationen zu verarbeiten. Diese Idee wurde ursprünglich in einer Studie von 1993 vorgeschlagen, bei der die Teilnehmer nach dem Hören einer Mozart-Sonate eine bessere Leistung in einem Test zur räumlichen Wahrnehmung zeigten. Diese Ergebnisse wurden damals begeistert aufgenommen und führten zu der Vorstellung, dass das Hören von Mozarts Musik einen positiven Einfluss auf kognitive Fähigkeiten habe.

Allerdings ist der Mozart-Effekt im Laufe der Zeit auch kritisch hinterfragt worden. Einige Replikationsstudien konnten die ursprünglichen Ergebnisse nicht bestätigen, was Zweifel an der allgemeinen Gültigkeit der Behauptung aufwarf. Es scheint, dass der positive Effekt nicht unbedingt exklusiv mit Mozart zusammenhängt, sondern eher durch die generelle Wirkung von Musik auf unsere Stimmung und Erregung beeinflusst wird.

Mittlerweile existieren zahlreiche Studien zum Thema. Viele Berichte bestätigen, dass das Hören von Musik tatsächlich positive Auswirkungen auf das Gehirn haben kann. Es wird angenommen, dass Musik die neuronale Aktivität im Gehirn stimuliert und bestimmte Areale aktiviert, die mit Kreativität, Problemlösungsfähigkeit und der Verarbeitung von Emotionen in Verbindung stehen. Das Hören von klassischer Musik, insbesondere Mozarts Werken, kann entspannend wirken, Stress abbauen und so indirekt die geistige Leistungsfähigkeit verbessern.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass nicht nur klassische Musik diesen Effekt haben kann. Auch andere Musikstile können positive Wirkungen auf das Gehirn entfalten, abhängig davon, welche Art von Musik jemand persönlich als angenehm empfindet. Musik hat die Fähigkeit, unsere Stimmung zu verbessern und uns in einen entspannten oder fokussierten Zustand zu versetzen – zwei Faktoren, die entscheidend für das Lernen und kreative Denken sind.

Ran n die Suchmaschine: Obwohl es viele Berichte über die positiven Effekte des Mozart-Effekts gibt, sind die wissenschaftlichen Beweise nicht eindeutig. Studien haben gezeigt, dass der sogenannte Mozart-Effekt möglicherweise auf den sogenannten „Stimmungsauftrieb“ zurückzuführen ist: Wenn Menschen Musik hören, die ihnen gefällt, hebt dies ihre Stimmung und erhöht gleichzeitig ihre Wachsamkeit und Aufmerksamkeit. Dies kann zu einer kurzfristigen Verbesserung kognitiver Aufgaben führen, unabhängig davon, ob die Musik von Mozart oder einem anderen Komponisten stammt.

Andere Forschungsergebnisse legen nahe, dass die kognitiven Vorteile von Musik eher auf die individuelle Vorliebe für die Musik zurückzuführen sind als auf eine besondere Wirkung von Mozarts Kompositionen. Das heißt, wer Popmusik oder Jazz bevorzugt, könnte ähnliche Vorteile erleben, solange die Musik positive Emotionen hervorruft und zur Entspannung beiträgt.

Auch wenn die wissenschaftlichen Ergebnisse uneinheitlich sind, lässt sich der Mozart-Effekt durchaus im Alltag ausprobieren. Das Hören von klassischer Musik – und speziell von Mozart – kann helfen, sich zu entspannen, den Geist zu beruhigen und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Für manche Menschen kann dies zu einer verbesserten Konzentration führen, sei es beim Lernen, Arbeiten oder bei kreativen Tätigkeiten.

Eltern spielen oft klassische Musik, insbesondere Mozart, für ihre Kinder in der Hoffnung, deren kognitive Entwicklung zu fördern. Während es keine endgültigen Beweise gibt, dass der Mozart-Effekt langfristig die Intelligenz steigert, kann das Hören von Musik dennoch eine beruhigende Wirkung auf Kinder haben und positive emotionale Erfahrungen fördern.

Der Mozart-Effekt mag vielleicht nicht die wundersamen kognitiven Steigerungen bewirken, die ihm ursprünglich zugeschrieben wurden, aber das Hören von Musik hat zweifellos positive Effekte auf unser Wohlbefinden und unsere Stimmung. Ob es sich um Mozart, Beethoven oder einen anderen Musikstil handelt, ist am Ende weniger entscheidend als die Freude, die die Musik uns bereitet. Wer klassische Musik als angenehm empfindet, sollte sie ruhig nutzen, um sich besser zu konzentrieren oder zu entspannen. Musik bleibt eine kraftvolle Inspirationsquelle, die das Leben bereichern und die Kreativität fördern kann.

Was hältst du vom Mozart-Effekt?

Im Glossar warten Informationen zu gängigen und nicht so gängigen Begriffen rund um die strategische Rhetorik und Kommunikation. Rhetorik, Marketing und Psychologie ergänzen sich. Wo Glossar und Artikel aufhören, fängt die Arbeit mit mir an. Ich sorge dafür, dass du sowohl mit Persönlichkeit als auch Botschaft überzeugst –in Gesprächen und Präsentationen.

Frage ruhig! Wenn du trotz Suche zu einem interessanten Begriff nicht fündig geworden bist, sende mir doch eine Nachricht.

Die Artikel sind meist kurze Auszüge der umfangreicheren Kursunterlagen, die Teilnehmende im entsprechenden Gruppen- oder Einzeltraining oder im Coaching erhalten.

Autor: Karsten Noack

Erstveröffentlichung: 1. März 2015

Überarbeitung: 02. Januar 2026

AN: #23457

K: CNB

Ü:

Wer den Antrieb fördern will, setzt meist auf Zuckerrohr oder Peitsche. Die meisten Menschen bringen schon von Hause aus gute Voraussetzungen mit, um von sich aus aktiv und kreativ zu sein. Viele Handlungen, die wir ausüben, sind selbst motiviert, also intrinsisch. Wie sieht es mit der Förderung von Kreativität aus? Wie lassen sich Menschen motivieren und was geht nach hinten los?

Die meisten Menschen bringen schon von Hause aus gute Voraussetzungen mit, um von sich aus aktiv und kreativ zu sein. Viele Handlungen, die wir ausüben, sind selbst motiviert, also intrinsisch. Wir tun so manches, auch ohne dazu aufgefordert oder dafür von anderen belohnt zu werden. Die Handlung an sich belohnt und ist mit einem hohen Grad an Identifikation verbunden.

Das Gegenteil von intrinsischer Motivation ist extrinsische Motivation. Bei extrinsischer Motivation führt eine Person eine Handlung ohne besondere Begeisterung aus, um ein bestimmtes Ziel oder einen bestimmten Endzustand zu erreichen. Beispielsweise, wenn jemand eine Arbeit verabscheut, sie jedoch wegen des finanziellen Ausgleichs oder der Vermeidung von Nachteilen trotzdem macht.

Von einem Unterminierungseffekt wird dann gesprochen, wenn ein eigentlich intrinsisch motiviertes Verhalten extrinsisch belohnt wird. Als Folge kann sich dann die intrinsische Motivation verringern. Wer das fördert, gräbt sich Stück für Stück selbst das Wasser ab.

Mit guter Absicht erhalten Mitarbeiter für die Abgabe von Ideen beim jährlichen Verbesserungswettbewerb eine Belohnung. Die unbeabsichtigte Folge: Von nun an werden alle Ideen bis zu diesem jährlich wiederkehrenden Zeitpunkt geheim gehalten und gehofft, dass niemand anderes auf die gleiche Idee kommt. Mitunter werden sogar akute Probleme bis dahin ignoriert.

Schade, denn Identifikation und intrinsische Motivation bringen in vielen Bereichen die besseren Ergebnisse. Doch leider reicht mitunter die intrinsische Motivation nicht aus, um die gewünschten Ziele zu erreichen. Das kann beispielsweise mit der Unternehmenskultur zu tun haben und ist dann oft ein Hinweis darauf, dass die Identifikation mit dem Unternehmen etwas gestört ist. Statt dort anzusetzen, wird häufig versucht, durch extrinsische Anreize auf die Sprünge zu helfen. Das mag in einigen Bereichen durchaus seine Berechtigung haben, doch bei der Förderung von Kreativität birgt dieses Vorgehen einige Risiken.

Es geschieht in allen Bereichen des Lebens, doch besonders deutlich wird es beim üblichen betrieblichen Verbesserungswesen. Die intrinsische Motivation liefert die besten Ergebnisse. Sie ist auch mit der größeren Zufriedenheit verbunden, während die Förderung extrinsischer Motivation geringere Wirkung hat, die noch dazu schnell abnimmt. Gut gemeint, schlecht gemacht. Geldprämien zeigen in der Praxis nicht den erwarteten und schon gar keinen anhaltenden Einfluss auf Kreativität und Zufriedenheit. Spricht sich in Betrieben herum, dass Verbesserungsvorschläge eingereicht werden und unter bestimmten Voraussetzungen honoriert werden, bleiben viele kreative Ideen in der Schublade, bis die Gelegenheit kommt, dafür aus eigener Sicht ausreichend belohnt zu werden. Aus intrinsisch motivierter Identifikation wird so extrinsische Dienstleitung.

Schade! Kreativität und kontinuierliche Verbesserungen sind zu wichtig für den wirtschaftlichen Erfolg, als dass es, wie so oft, an unberücksichtigten menschlichen Eigenarten scheitern darf.

Bei Interesse, für persönliche Fragen und Terminvereinbarungen, kommen wir am leichtesten über das nachfolgende Kontaktformular zusammen. Auch per E-Mail (mail@karstennoack.de) bin ich zu erreichen. Die Anzahl der Anrufe wurde so groß, dass ich nun ausschließlich auf diese Nachrichten reagiere. Klienten erhalten entsprechende Telefonnummern.

Hinweise zum Datenschutz findest du hier. Transparenz ist wichtig. Antworten auf häufige Fragen befinden sich deswegen schon hier, wie beispielsweise zu mir (Profil), den Angeboten, den Honoraren und dem Kennenlernen. Wenn das passt, freue ich mich auf eine intensive Zusammenarbeit.

Um es uns beiden leicht zu machen, bitte ich dich dieses Formular zu nutzen. Bis auf die E-Mail-Anschrift ist dir überlassen, was du einträgst. Umso genauer du bist, desto einfacher folgt von mir eine qualifizierte Antwort. Mit dem Absenden erklärst du dich damit einverstanden, dass die im Kontaktformular eingegebenen Daten elektronisch gespeichert und zum Zweck der Kontaktaufnahme verarbeitet und genutzt werden. Dir ist bekannt, dass du deine Einwilligung jederzeit widerrufen kannst. Ich werde die Daten ausschließlich dafür verwenden und so bald wie möglich löschen. Ist die Nachricht unterwegs, erscheint an der Stelle des Kontaktformulars der Hinweis "Die Nachricht ist unterwegs!". Ich antworte üblicherweise innerhalb von 24 Stunden —meist sehr schnell.

Die Artikel sind meist kurze Auszüge der umfangreicheren Kursunterlagen, die Teilnehmende im entsprechenden Gruppen- oder Einzeltraining oder im Coaching erhalten.

Autor: Karsten Noack

Erstveröffentlichung: 21. Mai 2015

Überarbeitung: 02. Januar 2026

AN: #3716

K:

Ü:

Andere Menschen etwas vorzumachen ist mitunter schon schlimm, sich selbst zu belügen bringt wenig GUTES!

Nichts ist leichter als Selbstbetrug, denn was ein Mensch wahr haben möchte, hält er auch für wahr.

Demosthenes

Schnell ist das Foto aus der ersten Bewerbung nach dem Studium auch noch dutzende Jahre später gefunden. Schwups und schon ist es das Profilfoto bei Facebook & Co. Ja, wir Menschen sind schon komische Wesen. Da wird geschummelt und geflunkert. Und das nicht nur gegenüber anderen Menschen, sondern auch sich selbst gegenüber. Sich selbst zu kitzeln soll ja nicht möglich sein, sich selbst etwas vorzumachen schon. Schluss mit der kognitiven Dissonanz! — Klingt das besser als Selbstbetrug? So oder so; davon gibt es einige Formen:

Das Umfeld hat es vielleicht schon lange erkannt, doch bei einem selbst perlt die Erkenntnis noch unberührt ab. Was nicht sein soll, wird so lange wie möglich ausgeblendet. Dadurch werden viele Chancen vertan, um die Dinge konstruktiv zu gestalten.

Arthur Schopenhauer meinte, jede Wahrheit durchläuft drei Stufen: Erst erscheint sie lächerlich, dann wird sie bekämpft, schließlich ist sie selbstverständlich. Es ist die Macht der Gewohnheit: Wir Menschen glauben viel leichter eine Lüge, die wir schon hundertmal gehört haben, als eine Wahrheit, die uns völlig neu erscheint.

Etwas Theater gehört zum Geschäft, nicht nur im Showbusiness. Zumindest in einigen Bereichen darf das auch in Maßen seinen Beitrag leisten. Manchen Menschen gelingt es jedoch sich im Sinne einer Selbstsuggestion, solange etwas einzureden, dass sie es selbst glauben. Sie erliegen dann ihrer eigenen Propaganda. Das klingt besser, als es ist, denn wenn das nun die wesentliche Grundlage für anstehende Entscheidungen ist, führt das schnell in die falsche Richtung.

Oscar Wilde: Es ist so leicht andere und so schwer sich selbst zu belehren. Wie wahr! Selbst Menschen, die sich mit Körpersprache und Hinweisen für Unwahrheiten auskennen, neigen dazu, diese dort zu ignorieren, wo ihnen unangenehme Wahrheiten nicht willkommen sind. Gerade bei Menschen, die uns vertraut sind, neigen wir zur rosaroten Brille. Kopf in den Sand: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Doch das ist nicht die beste Idee. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren (Bertolt Brecht).

Eine Zeitlang grundlegende Bedürfnisse hinten anzustellen mag einem größeren Ziel dienen. Dauert der Mangel zu lange an, bleibt es nicht ohne Folgen. Da hilft dann auch kein Schönreden.

Wohl denen, die ihre Prioritäten, ihre Werte kennen, die sich selbst treu bleiben. Wobei; sich selbst treu bleiben, was bedeutet das eigentlich? Ob uns hier Aussprüche angesehener Persönlichkeiten weiterhelfen? Mal schauen. Hermann Hesse: Man hat nur Angst, wenn man mit sich selbst nicht einig ist. Doch das braucht Aufmerksamkeit, das tut niemand anders für uns. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! (Immanuel Kant). Also Ärmel hoch und …

Andauernd gilt es Entscheidungen zu treffen – große und kleine. Manche sind einfach, manche sind schwierig. Viele dieser Entscheidungen treffen wir ohne groß darüber nachdenken zu müssen oder vollkommen unbewusst, also automatisch. Doch hin und wieder kommt der Punkt, an dem wir einer Entscheidung begegnen, bei der wir innehalten, nicht mehr weiter wissen, nicht mehr klar sehen. Oft sind dies Entscheidungen von hoher Tragweite, die außerdem auch noch die Eigenschaft besitzen wichtige Lebensaspekte infrage zu stellen, die bis dahin als gegeben oder nicht veränderbar angesehen wurden. So etwas kann durchaus Druck erzeugen und sogar zur Erstarrung führen, so dass kreative und konstruktive Wege unberücksichtigt bleiben.

Wer klar sieht, kann besser entscheiden und zielgerichtet handeln. Damit das gelingt, gilt es dafür zu sorgen die Optionen zu erkennen und gegebenenfalls zu erweitern, Prioritäten zu klären. Entscheidungscoaching hilft dabei den Wald vor lauter Bäumen zu überblicken und den geeigneten Fokus zu finden. Die besten Entscheidungs- und Kreativtechniken und Methoden zur Entscheidungsfindung lassen sich in einem guten mentalen Zustand am wirkungsvollsten einsetzen.

Um dir die Entscheidung leichter zu machen, dich von mir unterstützen zu lassen, setze ich auf Transparenz. Du findest auf diesen Seiten unter anderem die Informationen zu mir (Karsten Noack) und den Honoraren.

Bei Interesse, für persönliche Fragen und Terminvereinbarungen, kommen wir am leichtesten über das nachfolgende Kontaktformular zusammen. Auch per E-Mail (mail@karstennoack.de) bin ich zu erreichen. Die Anzahl der Anrufe wurde so groß, dass ich nun ausschließlich auf diese Nachrichten reagiere. Klienten erhalten entsprechende Telefonnummern.

Hinweise zum Datenschutz findest du hier. Transparenz ist wichtig. Antworten auf häufige Fragen befinden sich deswegen schon hier, wie beispielsweise zu mir (Profil), den Angeboten, den Honoraren und dem Kennenlernen. Wenn das passt, freue ich mich auf eine intensive Zusammenarbeit.

Um es uns beiden leicht zu machen, bitte ich dich dieses Formular zu nutzen. Bis auf die E-Mail-Anschrift ist dir überlassen, was du einträgst. Umso genauer du bist, desto einfacher folgt von mir eine qualifizierte Antwort. Mit dem Absenden erklärst du dich damit einverstanden, dass die im Kontaktformular eingegebenen Daten elektronisch gespeichert und zum Zweck der Kontaktaufnahme verarbeitet und genutzt werden. Dir ist bekannt, dass du deine Einwilligung jederzeit widerrufen kannst. Ich werde die Daten ausschließlich dafür verwenden und so bald wie möglich löschen. Ist die Nachricht unterwegs, erscheint an der Stelle des Kontaktformulars der Hinweis "Die Nachricht ist unterwegs!". Ich antworte üblicherweise innerhalb von 24 Stunden —meist sehr schnell.

Selbstbetrug ist das bewusste oder unbewusste Übersehen oder Verdrängen von Fakten, die unangenehm oder schmerzlich sind, um eine positive Selbsteinschätzung zu bewahren. Es handelt sich um eine Art Verzerrung der Realität, um sich selbst besser zu fühlen oder um unangenehme Wahrheiten zu vermeiden.

Selbstbetrug kann in verschiedenen Bereichen auftreten, zum Beispiel in Bezug auf die eigene Leistung, die eigene Beziehung oder die eigene Persönlichkeit. Es kann dazu führen, dass man sich selbst überschätzt oder sich in einer rosigen Welt voller Illusionen befindet, die nicht der Realität entsprechen.

Selbstbetrug kann zwar kurzfristig dazu beitragen, das eigene Selbstwertgefühl zu stärken, kann aber langfristig negative Folgen haben, beispielsweise indem es zu Enttäuschungen oder Frustration führt oder dazu beiträgt, dass man sich von der Realität entfernt. Es ist daher wichtig, eine realistische Selbsteinschätzung zu entwickeln und sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist.

Selbstreflexion ist die Fähigkeit, sich selbst und sein eigenes Verhalten zu beobachten und darüber nachzudenken. Sie kann dazu beitragen, dass Menschen ihre Gedanken, Gefühle und Handlungen besser verstehen und sich selbst besser kennenlernen. Eine gesunde Selbstreflexion kann auch dazu beitragen, dass Menschen ihr Verhalten anpassen und verbessern, wenn es nötig ist, und sich selbst und anderen gegenüber Verantwortung übernehmen. Sie kann zu persönlicher Entwicklung und Wachstum beitragen und ist ein häufiges Thema vieler Psychotherapien und im Coaching.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Selbstreflexion betreiben kann. Einige Menschen schreiben über ihre Gedanken und Gefühle in einem Tagebuch oder Journal, während andere sich Zeit nehmen, um in Ruhe über ihre Erfahrungen nachzudenken und sie zu reflektieren. Manche Menschen nutzen auch spezielle Techniken wie Meditation oder Atemübungen, um sich besser auf sich selbst und ihre eigenen Gedanken und Gefühle einzulassen.

Eine andere Möglichkeit ist, sich mit anderen Menschen darüber auszutauschen, was man erlebt hat und wie man sich fühlt. Dies kann in Form von Gesprächen mit Freunden oder Familienmitgliedern geschehen, aber auch in Form von Gruppentherapien oder Coaching-Sessions.

Es ist auch hilfreich, sich klare Fragen zu stellen, um die eigene Selbstreflexion zu unterstützen. Zum Beispiel: Was habe ich heute gemacht? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Was war gut an meinem Verhalten und was könnte ich verbessern? Welche Gedanken und Gefühle haben mich besonders beschäftigt? Durch solche Fragen kann man sich selbst besser verstehen und die eigenen Gedanken und Gefühle besser in den Blick nehmen.

Die Artikel sind meist kurze Auszüge der umfangreicheren Kursunterlagen, die Teilnehmende im entsprechenden Gruppen- oder Einzeltraining oder im Coaching erhalten.

Autor: Karsten Noack

Erstveröffentlichung: 15. März 2015

Überarbeitung: 02. Januar 2026

AN: #43255

K: CNB

Ü:

Es zeigt sich immer wieder, dass wir Menschen bei Entscheidungen eher unsere Emotionen als die Logik nutzen. Typischerweise denken die meisten von uns, das würde nur die anderen betreffen. Die meisten Menschen meinen, sie würden logisch entscheiden.

Der Neurowissenschaftler Antonio Damasio untersuchte Menschen, deren Gehirn in den Bereichen geschädigt war, die mit Emotionen zu tun haben, und stellte fest, dass die Probanden zwar die Vor- und Nachteile einer Entscheidung durchsprechen konnten, aber nicht in der Lage waren, eine Entscheidung zu treffen.

Wollen wir Menschen bei der Entscheidungsfindung helfen, sollten wir sie nicht nur dazu bringen, über die Fakten nachzudenken, sondern sie dazu bringen, darüber nachzudenken, nachzuspüren, wie sie sich fühlen, wenn sie eine bestimmte Entscheidung treffen, und ob diese Emotion sie daran hindert oder dabei unterstützt, die beste Entscheidung zu treffen.

Emotionen sind körperliche und mentale Reaktionen auf bestimmte Ereignisse oder Gedanken, die sich in Gefühlen, Verhaltensweisen und körperlichen Symptomen äußern. Emotionen sind ein wichtiger Teil unserer Persönlichkeit und unseres Lebens und können uns dabei helfen, auf unsere Umwelt zu reagieren und uns an bestimmte Situationen anzupassen.

Es gibt viele verschiedene Emotionen, die Menschen empfinden können, wie zum Beispiel Freude, Trauer, Angst, Wut, Eifersucht, Scham, Schuldgefühle, Stolz und Liebe. Emotionen können sich auf unterschiedliche Weise äußern, wie zum Beispiel durch Veränderungen im Gesichtsausdruck, in der Stimme, in der Körperhaltung oder durch körperliche Symptome wie Herzklopfen, Schweißausbrüche oder Magenschmerzen.

Emotionen sind ein wichtiger Bestandteil unserer menschlichen Natur und können uns dabei helfen, unsere Umwelt besser zu verstehen und uns an sie anzupassen. Es ist wichtig, lernen, unsere Emotionen wahrzunehmen und auf gesunde Weise damit umzugehen, um eine positive Lebensqualität zu erreichen. Emotionen können uns auch dabei helfen, unsere eigenen Bedürfnisse und Grenzen besser wahrzunehmen und auf sie einzugehen. Allerdings können sie auch zu Problemen führen, wenn sie nicht auf gesunde Weise ausgedrückt und verarbeitet werden. Es ist daher wichtig, lernen, wie man mit seinen Emotionen umgeht und sie in einem gesunden Maß ausdrückt.

Logik ist ein Teilgebiet der Philosophie, das sich mit der Untersuchung von Schließungs- und Beweisführungsregeln befasst. Sie dient dazu, den menschlichen Verstand zu verstehen und zu erklären, wie wir Schlüsse ziehen und Argumente bilden.

Die Logik untersucht, wie wir denken und welche Regeln und Prinzipien wir anwenden, um Schlüsse aus den Dingen, die wir wissen, zu ziehen und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Sie dient dazu, die Konsistenz und Stärke von Argumenten zu beurteilen und die Logik von Schlussfolgerungen zu überprüfen.

Die Logik spielt in vielen Bereichen des Lebens eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel in der Wissenschaft, der Mathematik, der Philosophie und dem Rechtswesen. Sie hilft uns, komplexe Probleme zu lösen und vernünftige Entscheidungen zu treffen. Die Logik ist auch ein wichtiger Bestandteil von Debatten und Diskussionen, da sie dazu beitragen kann, dass wir unsere Gedanken und Meinungen klar und verständlich ausdrücken und unsere Argumente stärken.

Menschliche Logik bezieht sich auf die Art und Weise, wie Menschen denken, Schlüsse ziehen und Argumente bilden. Sie bezieht sich auf die Regeln und Prinzipien, die wir anwenden, um Informationen zu verarbeiten und neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Menschliche Logik ist ein wichtiger Bestandteil unserer Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen und vernünftige Entscheidungen zu treffen. Sie hilft uns, die Konsistenz und Stärke von Argumenten zu beurteilen und die Logik von Schlussfolgerungen zu überprüfen.

Es ist wichtig zu beachten, dass menschliche Logik nicht perfekt ist und dass Menschen dazu neigen, ihre Meinungen und Vorurteile zu beeinflussen, wenn sie Schlüsse ziehen und Argumente bilden. Menschliche Logik kann auch von kulturellen, sozialen und emotionalen Faktoren beeinflusst werden. Es ist daher wichtig, lernen, wie man kritisch denkt und sich bewusst mit menschlicher Logik auseinandersetzt, um vernünftige und gut begründete Entscheidungen treffen zu können.

Es ist schwierig, pauschal zu sagen, ob Entscheidungen mehr auf Logik oder Emotionen basieren, da beide Faktoren eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung spielen. In der Regel werden Entscheidungen von einer Kombination aus Logik und Emotionen beeinflusst.

Logik spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung, da sie dazu beitragen kann, dass wir Informationen verarbeiten und Schlüsse ziehen, um zu vernünftigen Entscheidungen zu gelangen. Sie hilft uns, die Konsistenz und Stärke von Argumenten zu beurteilen und die Logik von Schlussfolgerungen zu überprüfen.

Emotionen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung, da sie uns dabei helfen, uns auf unsere Bedürfnisse und Werte zu konzentrieren und uns an bestimmte Situationen anzupassen. Sie können uns dazu motivieren, bestimmte Entscheidungen zu treffen oder uns von anderen abzuhalten.

In der Regel basieren Entscheidungen auf einer Kombination aus Logik und Emotionen. Es ist wichtig, lernen, wie man beide Faktoren in einem ausgewogenen Verhältnis berücksichtigt, um vernünftige und gut begründete Entscheidungen treffen zu können.

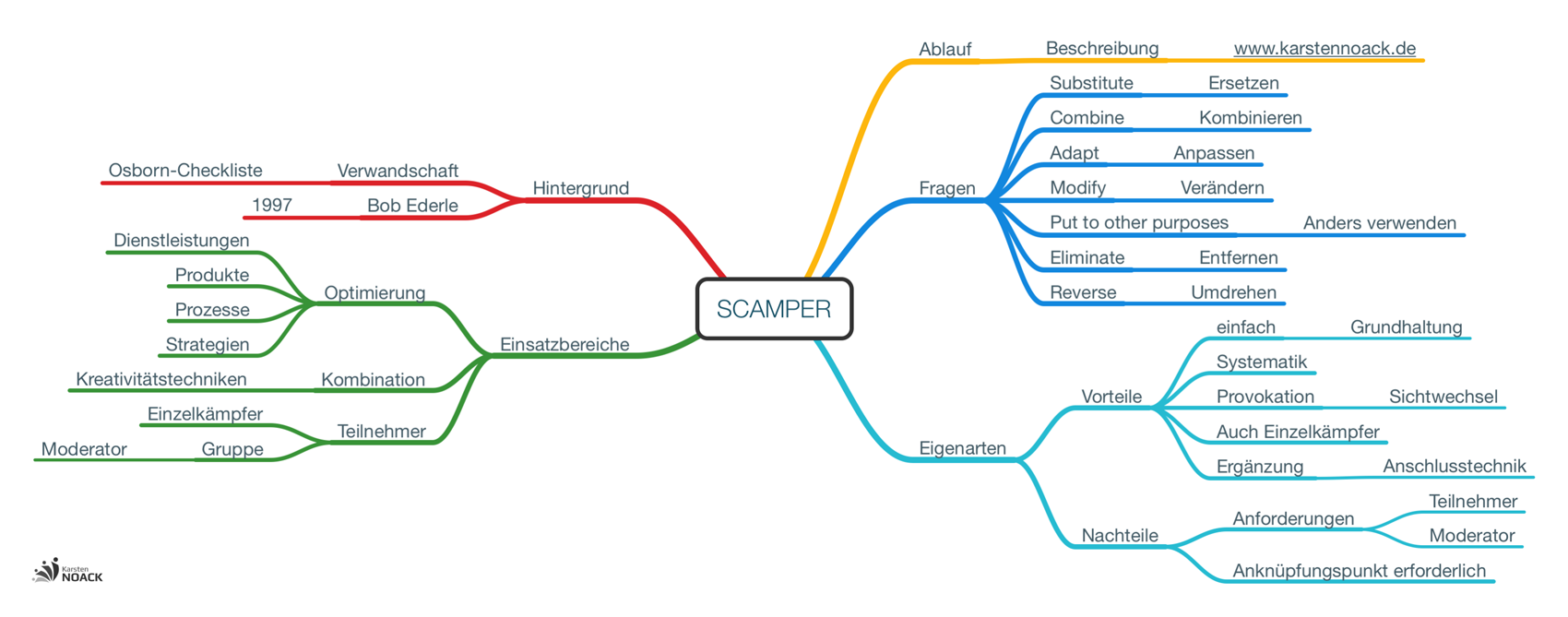

Ideenfindung mit der Kreativitätstechnik Scamper. Schritt für Schritt zu Anpassungen, Verbesserungen oder sogar revolutionären Ideen.

Auf den Lorbeeren ausruhen ist nicht: Es ist mal wieder soweit, eine Idee wird benötigt – und das bitte flott. Zu dumm, wenn einem einfach nichts Neues einfallen will. Also schnell ein Blick auf die Liste der Kreativitätstechniken. Wie wäre es heute mit der Scamper-Methode? Denn selbst wenn sich gerade kein Kreativteam aus dem Hut zaubern lässt; die sieben Fragen der Scamper-Methode lassen sich auch von Einzelkämpfern nutzen. Die Fragen wollen zum Perspektivwechsel provozieren, indem sie alles in Frage stellen, was Sie bisher als normal oder gegeben hingenommen haben. Interessiert? Dann hinein in den kreativen Gärungsprozess.

Ehre, wem Ehre gebührt: Scamper wurde 1997 von Bob Ederle formuliert und hat eine gewisse Verwandtschaft mit der Osborn-Checkliste.

Der Begriff SCAMPER ist ein Akronym, das sich aus den folgenden englischen Begriffen zusammensetzt:

Welche Komponenten, Materialien, Schritte, Personen etc. lassen sich ersetzen?

Welche Funktionen, Angebote, Dienstleistungen etc. überschneiden sich oder lassen sich kombinieren?

Welche zusätzlichen Funktionen können ergänzt oder angepasst werden?

Lassen sich Farben, Größe, Materialien, Formen ode andere Attribute modifizieren?

Wie kann man Vorhandenes noch nutzen? Gibt es weitere Verwendungsmöglichkeiten, einen anderen Zusammenhang zur Nutzung?

Weniger ist mehr: Was sind die Kernfunktionen? Welche Elemente lassen sich entfernen, vereinfachen, reduzieren?

Kopfstand: Lassen sich Elemente auch entgegengesetzt nutzen oder die Reihenfolge ändern?

Die Scamper-Methode können Sie beispielsweise für die Entwicklung eines neuen Produkts oder einer Dienstleistung anwenden. Sie lässt sich jedoch ebenso auf zahlreiche andere Herausforderungen wie Prozesse und Strategien übertragen. Am besten funktioniert sie bei der Ableitung aus bisherigen Lösungen. Insofern bietet sie sich auch gut als Schritt nach einer anderen Kreativitätstechnik an, um Ideen voranzubringen.

Über den Daumen: Für die intensive Bearbeitung eines Themas in der hier vorgestellten Variante benötigt eine Gruppe rund 45 bis 60 Minuten.

Sobald die Teilnehmer bereit sind geht es los. Mitunter ist dazu eine Einstimmung erforderlich, da es sonst nicht so richtig zur Sache gehen wird. Hier zeigt sich die Erfahrung des Moderators, dies mit geeigneten Mitteln zu fördern.

Der Moderator stellt das Problem vor und beschreibt, wie die Fragen (oft als Checkliste) bearbeitet werden und wie lange. Bei eingespielten Gruppen einigt sich diese darauf, wie sie vorgehen will. Wollen sie die Fragen systematisch nacheinander bearbeiten oder soll es erlaubt sein, parallel an allen Fragen gleichzeitig zu arbeiten? Soll eine Person die Ideen auf Zuruf visualisieren oder notiert jeder Teilnehmer seine Ideen selbst? Es wird bei der Gelegenheit nochmals an die Grundregeln erinnert.

Stift raus und los. Die Fragen werden nun nacheinander von den Teilnehmern durchgearbeitet. In der Gruppe können die Ideen auch gemeinsam gesammelt und visualisiert werden. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Geübte Gruppen kombinieren das gerne mit der Erstellung eines gemeinsamen Mind Maps. Haben die Teilnehmer noch wenig Erfahrung mit der Anwendung kreativer Techniken, kann es etwas dauern, bis die Gruppe zu einer produktiven Zusammenarbeit findet. Der Moderator kann die Gruppe dabei unterstützen in den kreativen Fluss zu finden. Eine gute Vorbereitung und Einstimmung macht sich in dieser Phase deutlich bemerkbar.

Für den Prozess gilt die Spielregel: Quantität geht zunächst vor Qualität! Alle Ideen sind wichtig und ausdrücklich erlaubt. Es findet in dieser Phase keinerlei Bewertung der einzelnen Lösungsvorschläge statt.

Nochmals auf einen Blick. Es gelten diese grundsätzlichen Regeln:

Ist die Methode für die Gruppe neu, ist es sinnvoll, den Teilnehmern an dieser Stelle die Gelegenheit zu geben, sich kurz zum Prozess und den Ergebnissen zu äußern. Die einzelnen Rückmeldungen werden dabei allerdings nicht diskutiert.

Anschließend werden die Ideen bewertet. Meist ist es dabei nicht hilfreich, alle Lösungsvorschläge einzeln zu besprechen. Empfehlenswerter ist es, beispielsweise mittels Punktbewertung die von der Gruppe favorisierten Ideen zu ermitteln. Hierzu werden die Idee jeweils mit einem Klebepunkt versehen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Punkt der Idee optisch eindeutig zugeordnet wird. Jeder Teilnehmer kann beliebig viele Ideen markieren, es darf jedoch nur ein Punkt pro Idee gegeben werden. Wenn alle Teilnehmer ihre Punkte geklebt haben, zählt der Moderator für jede Idee die Anzahl der Punkte zusammen, ermittelt die Rangfolge der Ideen und fasst das Gruppenergebnis zusammen.

Eventuell findet im Anschluss noch ein kurzer Austausch statt. Jeder Teilnehmer benennt dazu in der Runde zumindest die aus seiner subjektiven Sicht wirkungsvollste Idee und kommentiert deren besonderen Reiz.

Mit den Ergebnissen aus dem 3. Schritt kann auf mehreren Wegen weitergearbeitet werden. Entweder werden bereits beim Zusammentreffen konkrete und möglichst SMARTe Maßnahmen beschlossen, oder die weitere Bearbeitung wird an einen Verantwortlichen bzw. an eine Arbeitsgruppe delegiert. Am Ende der Sitzung fotografiert der Moderator sämtliche Visualisierungen und sie werden Teil des Protokolls, das jeder Teilnehmer erhält.

Es müssen nicht zu allen Punkten der Checkliste Ideen gefunden werden, die Methode liefert auch selektiv angewandt sehr gute Ergebnisse. Die Ergebnisse sind nicht zwangsläufig alle praktikabel, doch selbst die bieten sich als Ausgangspunkt die weitere Erkundungen an. In jedem Schritt kann auch problemlos eine zusätzliche Technik genutzt werden, wie beispielsweise Brainstorming oder Mind Mapping.

Keine große Sache, es sind doch nur ein paar Fragen. Was auf den ersten Blick möglicherweise etwas trivial wirkt, entpuppt sich in der Praxis als sehr wirkungsvoll. Wer sich auf die Fragen einlässt profitiert vom konstruktiv-provozierten Perspektivwechsel der den Fragen innewohnt.

Nutzen Sie die Gelegenheit. Sie machen sich frei von blinden Flecken, stellen alles, was Sie bisher als in Stein gemeißelt hingenommen haben noch einmal infrage. Wobei: Es sind dazu eingespielte Teilnehmer beziehungsweise zumindest ein erfahrener Moderator erforderlich. Sonst sind interessante Resultate eher unwahrscheinlich.

Der größte Nutzen dieser Methode besteht in der Form der möglichen Zusammenarbeit, dem Austausch, der Kombination von Kreativität und Systematik. Es werden die Stärken des Brainstormings genutzt; schnell gemeinsam viele spontane Ideen zusammentragen. Dabei vermeidet Scamper die Nachteile des Brainstormings, das es von vielen als zu chaotisch und unsystematisch empfunden wird. Die sieben Fragen sorgen für ausreichende Struktur, ohne die Kreativität der Teilnehmer einzuengen. Die auch hier geltenden Regeln des Brainstormings stellen sicher, dass vielfältige Ideen generiert werden. Obwohl Scamper die Ideen zur Verbesserung von bestehenden Lösungen betrachtet, kann das Resultat durchaus zu einer radikalen Veränderung führen. Das Spektrum der möglichen Ergebnisse am Ende der Themenbearbeitung reicht von geringfügigen Anpassungen bis zu revolutionären Einsichten.

Bei Interesse, für persönliche Fragen und Terminvereinbarungen, kommen wir am leichtesten über das nachfolgende Kontaktformular zusammen. Auch per E-Mail (mail@karstennoack.de) bin ich zu erreichen. Die Anzahl der Anrufe wurde so groß, dass ich nun ausschließlich auf diese Nachrichten reagiere. Klienten erhalten entsprechende Telefonnummern.

Hinweise zum Datenschutz findest du hier. Transparenz ist wichtig. Antworten auf häufige Fragen befinden sich deswegen schon hier, wie beispielsweise zu mir (Profil), den Angeboten, den Honoraren und dem Kennenlernen. Wenn das passt, freue ich mich auf eine intensive Zusammenarbeit.

Um es uns beiden leicht zu machen, bitte ich dich dieses Formular zu nutzen. Bis auf die E-Mail-Anschrift ist dir überlassen, was du einträgst. Umso genauer du bist, desto einfacher folgt von mir eine qualifizierte Antwort. Mit dem Absenden erklärst du dich damit einverstanden, dass die im Kontaktformular eingegebenen Daten elektronisch gespeichert und zum Zweck der Kontaktaufnahme verarbeitet und genutzt werden. Dir ist bekannt, dass du deine Einwilligung jederzeit widerrufen kannst. Ich werde die Daten ausschließlich dafür verwenden und so bald wie möglich löschen. Ist die Nachricht unterwegs, erscheint an der Stelle des Kontaktformulars der Hinweis "Die Nachricht ist unterwegs!". Ich antworte üblicherweise innerhalb von 24 Stunden —meist sehr schnell.

Die Artikel sind meist kurze Auszüge der umfangreicheren Kursunterlagen, die Teilnehmende im entsprechenden Gruppen- oder Einzeltraining oder im Coaching erhalten.

Autor: Karsten Noack

Erstveröffentlichung: 21. Mai 2007

Überarbeitung: 02. Januar 2026

AN: #43321

K:

Ü:

Technik versagt im ungünstigsten Moment, die Präsentationssoftware vor Ort ist nicht kompatibel,… Wer oft genug vor Publikum redet, der kennt Murphys Gesetz aus eigener Erfahrung.

Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.

Murphys Gesetz

Murphys Gesetz (englisch Murphy’s Law) ist eine auf den US-amerikanischen Ingenieur Edward A. Murphy, jr. zurückgehende Lebensweisheit, die eine Aussage über menschliches Versagen bzw. über Fehlerquellen in komplexen Systemen macht.

Gelegentlich wird Murphys Gesetz fälschlicherweise dem Philosophen, Theologen und Amateurpsychologen Dr. Joseph Murphy zugeschrieben. Dessen Theorie lautete jedoch: „Was man dem Unbewussten als wahr übermittelt, wird wahr.“ Damit belastet sich Murphys Gesetz nicht. So oder so: Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.

Mit anderen Worten; Murphys Gesetz ist die Präzisierung und logische Weiterentwicklung der Theorie, in der alle Teilchen des Universums bestrebt sind, sich in größtmöglicher Unordnung anzuordnen. Oder ganz praktisch: Die größte Attraktion für die Suppe ist eine saubere Krawatte.

Zutreffendes auf lebende Personen und Organisationen ist somit unausweichlich. Das ist so bei Gesetzen.

Da viele Menschen eher pessimistisch die Welt betrachten, registrieren und beurteilen sie vorwiegend die negativen Ereignisse. Selektive Wahrnehmung: Positive Ereignisse sind für sie selbstverständlich und fallen weniger auf. Wenn die Butterstulle nicht auf die Marmeladenseite fällt, prägt es sich nicht so ärgerlich ein. Wobei das Beispiel hinkt; laut Robert Matthews neigen Toastbrotscheiben dazu, genau das vorzuziehen. Ob der Schaden im Verhältnis zum Preis des Teppichs steht, wurde bisher noch nicht wissenschaftlich untersucht.

Grund dafür ist unsere subjektive und selektive Wahrnehmung. Unerfreuliche Ereignisse brennen sich deutlicher in unser Gedächtnis ein als positive. Wenn wir selektiert wahrnehmen, wählt unser Gehirn also vermehrt die negativen Erinnerungen aus und wir vergessen, was zuvor Gutes geschehen ist. Zudem sind wir dabei oftmals sehr ichbezogen: Wenn wir also an der Supermarktkasse länger anstehen als andere, sind wir fest davon überzeugt, dass so etwas immer nur uns passiert. Sobald wir wieder etwas länger warten müssen, vergessen wir dabei jedoch, dass wir an anderen Tagen auch mal in der schnellen Supermarktschlange gestanden haben.

Ein Unglück kommt selten allein. Doch meist findet sich jemand, der es wieder in Ordnung bringt. Also bitte positiv denken. Unglückliche Umstände passieren ohnehin von Zeit zu Zeit und vor allem jedem von uns. Wenn wir denen weniger Beachtung schenken und uns öfter erfreuliche Ereignisse ins Gedächtnis rufen, können wir Murphy ein Schnippchen schlagen.

Der Utopist sieht das Paradies, der Realist das Paradies plus Schlange, meinte Friedrich Hebbel. Also: Vorbereiten, was sich sinnvoll vorbereiten lässt! Gestalten, was sich gestalten lässt.

Erwarten wir das Unerwartete! Gerade dann können wir zeigen, was wir können. Dann gibt es Freestyle-Jazz, statt das eingeübte Konzert. Das trennt die Spreu vom Weizen, das ist der Stoff, aus dem die Helden sind!

Es gibt Menschen die dabei an kosmische Zusammenhänge denken: Manche Präsentationstechnik versagt stets nur im ungünstigsten Moment, die Präsentationssoftware vor Ort ist nicht kompatibel, das Mikrofon bockt, … Das ist aus Sicht mancher Menschen kein Zufall, sondern rhetorisches Karma oder Murphys Gesetz.

Wer oft genug vor Publikum redet, der kennt Murphys Gesetz aus eigener Erfahrung. Sie können sich nicht auf alles vorbereiten, das schiefgehen kann. Doch für viele Eventualitäten lässt sich vorbeugen. Aber nicht jeder Redner nutzt die Gelegenheit, die wahrscheinlichsten Risiken im Vorfeld auszuschalten. Wieso nur?

Ein paar Dinge, auf die Sie ganz praktisch achten sollten, um Murphy ein Schnäppchen zu schlagen:

Die Artikel sind meist kurze Auszüge der umfangreicheren Kursunterlagen, die Teilnehmende im entsprechenden Gruppen- oder Einzeltraining oder im Coaching erhalten.

Autor: Karsten Noack

Erstveröffentlichung: 10. Januar 2014

Überarbeitung: 02. Januar 2026

AN: #23220

K:CNC

Ü:

Synektik (Zusammenfügen) ist eine vergleichsweise unbekannte Kreativitätstechnik für die Ideenfindung. Sie soll unbewusst ablaufende Denkprozesse fördert.

Mittels Analogien wird die zu bearbeitende Herausforderung schrittweise verfremdet. Durch den sachlichen Abstand vom Problem und von bisherigen Lösungsversuchen werden neue Perspektiven und somit neue Lösungsansätze möglich.

Wunder geschehen plötzlich. Sie lassen sich nicht herbeiwünschen, sondern kommen ungerufen, meist in den unwahrscheinlichsten Augenblicken und widerfahren denen, die am wenigsten damit gerechnet haben.

Georg Christoph Lichtenberg

Im Zitat steckt eine Menge Wahrheit. Nur, wer hat stets soviel Zeit?

Mache dir das Fremde vertraut und verfremde das Vertraute.

Grundprinzip

Synektik (Zusammenfügen) ist eine im Vergleich weniger bekannte Kreativitätstechnik für die Ideenfindung, die unbewusst ablaufende Denkprozesse zur Aktivierung der Kreativität fördert. Die Technik wurde von William Gordon entwickelt und 1961 zum ersten Mal in seinem Buch Synectics: The development of creative capacity vorgestellt.

Mit Hilfe von Analogien wird die zu bearbeitende Herausforderung schrittweise verfremdet. Durch den sachlichen Abstand vom Problem und von bisherigen Lösungsversuchen werden neue Perspektiven und somit neue Lösungsansätze möglich. Ähnlich wie bei der Bisoziation werden zwei völlig voneinander unabhängige Denkebenen mit dieser Technik zusammengeführt. Es gilt das Grundprinzip „Mache dir das Fremde vertraut und entfremde das Vertraute.“ Die lockende Belohnung; neue und überraschende Lösungen.

Synektik wird ähnlich wie das Brainstorming in einer Gruppe ausgeführt, setzt allerdings erfahrene Teilnehmer voraus, da sie anspruchsvoller als das Brainstorming ist.

Der Ablauf ist komplexer und die Analogiebildung erfordert einige Übung. Der ideale Teilnehmer ist frei von persönlichen Befindlichkeiten und handelt offen, konzentriert und zielgerichtet. Auch der Moderator ist stärker gefordert und sollte relevante Sitzungen erst dann moderieren, wenn er sich mit den Besonderheiten der Synektik ausreichend vertraut gemacht hat. Zusätzlich zur Führung durch den Prozess ist es seine Aufgabe, die einzelnen Schritte für alle Teilnehmer sichtbar zu dokumentieren. Mit im Durchschnitt vier Stunden ist auch der Zeitaufwand höher als beispielsweise bei einem typischen Brainstorming.

Die detaillierte Analyse von komplexen Aufgabenstellungen, Produktneu- und Weiterentwicklungen, sowie die Überwindung eingefahrener Denkstrukturen sind das spezielle Feld der Synektik. Die Methode der Synektik eignet sich zur Produktfindung und -optimierung ebenso wie zur Auffindung neuer Strukturen.

Allerdings: Sie ist sehr zeitintensiv, heißt, sie kann in drei bis vier Stunden erfolgen oder über mehrere Tage ausgedehnt werden. Zudem muss der Moderator steuernd auf die Gruppe einwirken und die Teilnehmer sollten mit der Methodik vertraut sein. Die Teilnehmerzahl sollte auf acht bis zwölf Personen aus unterschiedlichen Fachrichtungen begrenzt werden.

Eine Synektik-Sitzung besteht aus den folgenden aufeinanderfolgenden Schritten:

Grundlegend ist die eindeutige Definition des Problems. Das Problem wird untersucht und genau aufgezeigt, Fragen der Gruppe werden geklärt. Wenn erforderlich erklärt ein Experte den Teilnehmern das Problem im Detail. Die Aufgaben- beziehungsweise Problemstellung wird von der Gruppe diskutiert. Da der Experte teilnimmt ,ist nicht notwendig, dass alle Teilnehmer über dasselbe Expertenwissen verfügen.

Beispiel:

Wie kann ein Tablett-PC möglichst einfach an einem Ständer auf dem Schreibtisch befestigt werden?

Mittels Brainstorming aufgekommene spontane Lösungen werden dokumentiert, dazu können Visualisierungstechniken verwendet werden. Es werden spontan auftauchende Ideen einzelner Teammitglieder notiert. Sie werden am besten auf einem Flipchart gesammelt, damit alle Teilnehmer die Notizen im Blick haben und die Sitzung so auch strukturierter abläuft.

Beispiel:

Magneten, Saugnapf, Klammern, Klebefolie,…

Die ersten spontanen Lösungen werden genutzt, um gemeinsam das Problem neu zu definieren.

Beispiel:

Wie kann ich erreichen, dass der Tablett-PC leicht wieder abgenommen werden kann?

Aus einem vorgegebenen Themenbereich entwickelt die Gruppe erste direkte Analogien. Alle Gruppenmitglieder sollten mit dem gewählten Themengebiet ausreichend vertraut sein.

Es werden zum gestellten Problem Analogien aus anderen Bereichen gesucht. Etwas Abstand hilft dabei den Wald vor lauter Bäumen zu erkennen, oder andersherum. Wenn das Problem aus dem Bereich der Natur ist – dann Analogien aus der Technik wählen oder umgekehrt. Die Analogiensuche erfolgt zum Beispiel durch Brainstorming. Nach Abschluss der Analogienphase wählt die Gruppe einen Begriff aus, der mit der Problemdefinition in sinnhaftem Zusammenhang steht.

Beispiel:

Es werden Analogien aus der Natur gewählt. Darunter; Geweih wird abgestoßen, Schnee schmilzt, fleischfressende Pflanze erzeugt selbst Kleber, Schlange streift Haut ab,… Die Gruppe wählt: Schlange streift Haut ab.

Es werden persönliche Analogien gebildet, um die Identifikation der Teilnehmer mit dem Problem zu erreichen. Die Gruppe wählt dazu ein direktes Gleichnis aus, identifiziert sich damit und entwickelt eine persönliche Analogie.

Persönliche Analogien bilden Identifikationen. Der ausgewählte Begriff wird dazu von der Gruppe aufgegriffen und es werden persönliche Analogien dazu gebildet. „Wie fühle ich mich als….?“ Die Teilnehmer beschreiben dies in 10 bis 20 Zeilen. Gefühle werden dabei als Tatsachen formuliert. Jeder Teilnehmer teilt seine Beschreibung den anderen mit. Der Moderator notiert signifikante Gefühle. Die Gruppe entscheidet sich wiederum für ein Gefühl, das mit dem gewählten Begriff aus dem vorhergehenden Schritt 4 einen sinnhaften Zusammenhang bildet.

Beispiel:

Wie fühle ich mich als häutende Schlange? Es ist eng, es juckt, Atemnot,… Die Gruppe wählt: Es ist eng.

Eine persönliche Analogie wird von der Gruppe ausgewählt und auf ungewöhnliche, paradoxe oder symbolische Vergleiche geprüft.

Beispiel:

Fesselung, Würgegriff, Käfig,… Gruppe wählt: Fesselung.

Die zweite direkte Analogie wird aus einem anderen Bereich abgeleitet. Die Gruppe sucht dazu jetzt wieder direkte Analogien aus dem Themengebiet, aus dem die Aufgabe stammt. Es werden direkte Analogien zu den gefundenen symbolischen Analogien gesucht, zum Beispiel aus der Technik oder der Natur.

Beispiel:

Schienensystem, Korridor, Leitplanken,.. Gruppe wählt: Leitplanken.

Analyse der direkten Analogien aus dem letzten Schritt. Merkmale und Funktionsprinzipien einer ausgewählten Analogie aus dem vorhergehenden 7. Schritt werden von der Gruppe aufgelistet und analysiert.

Jeder Teilnehmer wählt eine Analogie aus dem 4. Schritt aus und beschreibt diese umfassend. Diese Beschreibung erfolgt rund 5 Minuten lang in einer Form, als ob es einem Kind erklärt werden würde. Anschließend stellt jeder Teilnehmer die eigene Beschreibung der Gruppe vor.

Beispiel:

Leitplanke besteht aus Blechprofil, verformbar, liefert Führung, nimmt Druck auf

Das ist der wichtigste Schritt. Jetzt gilt es einen Zusammenhang zwischen den Analogien und dem Problem zu finden. Diese Phase sollte nach den Regeln des Brainstormings erfolgen.

Was hat das mit dem eigentlichen Problem tun? Nachdem sich gedanklich immer weiter vom eigentlichen Problem entfernt wurde, werden hier nun mit Gewalt die problemfremden Zwischenlösungen als Analogien auf das eigentliche Problem übertragen. Dieses erzwungene Übertragen nannte Gordon Force-Fit.

Beispiel:

Rahmen an zwei Seiten, Druck erzeugt Spannung,

Die Gruppe erstellt eine Liste von Ideen und Lösungsansätzen zu der gestellten Aufgabe. Auch hier werden die Grundregeln des Brainstormings sinngemäß angewendet.

Die Voraussetzungen sind hoch: Damit dieser Schritt Früchte trägt, müssen Auftraggeber und Moderator die Aufgabenstellung genauestens vorbereiten. Die Teilnehmer sollten die Methode zumindest schon einmal geübt haben. Das Umfeld und die Entscheidungsträger müssen die Vorgehensweise und Ergebnisse der Synektik akzeptieren.

Beispiel:

Ein gekrümmter Rahmen erzeugt Haltespannung.

Bei Interesse, für persönliche Fragen und Terminvereinbarungen, kommen wir am leichtesten über das nachfolgende Kontaktformular zusammen. Auch per E-Mail (mail@karstennoack.de) bin ich zu erreichen. Die Anzahl der Anrufe wurde so groß, dass ich nun ausschließlich auf diese Nachrichten reagiere. Klienten erhalten entsprechende Telefonnummern.

Hinweise zum Datenschutz findest du hier. Transparenz ist wichtig. Antworten auf häufige Fragen befinden sich deswegen schon hier, wie beispielsweise zu mir (Profil), den Angeboten, den Honoraren und dem Kennenlernen. Wenn das passt, freue ich mich auf eine intensive Zusammenarbeit.

Um es uns beiden leicht zu machen, bitte ich dich dieses Formular zu nutzen. Bis auf die E-Mail-Anschrift ist dir überlassen, was du einträgst. Umso genauer du bist, desto einfacher folgt von mir eine qualifizierte Antwort. Mit dem Absenden erklärst du dich damit einverstanden, dass die im Kontaktformular eingegebenen Daten elektronisch gespeichert und zum Zweck der Kontaktaufnahme verarbeitet und genutzt werden. Dir ist bekannt, dass du deine Einwilligung jederzeit widerrufen kannst. Ich werde die Daten ausschließlich dafür verwenden und so bald wie möglich löschen. Ist die Nachricht unterwegs, erscheint an der Stelle des Kontaktformulars der Hinweis "Die Nachricht ist unterwegs!". Ich antworte üblicherweise innerhalb von 24 Stunden —meist sehr schnell.

Die Artikel sind meist kurze Auszüge der umfangreicheren Kursunterlagen, die Teilnehmende im entsprechenden Gruppen- oder Einzeltraining oder im Coaching erhalten.

Autor: Karsten Noack

Erstveröffentlichung: 17. Mai 2005

Überarbeitung: 8. März 2019

AN: #43367