In Grenzsituationen zeigt sich, wie unterschiedlich Menschen mit Unsicherheit umgehen. Einige reagieren panisch, andere gelassen. Die Covid-19-Krise hat viele Schattenseiten, auch sozial und ökonomisch. Was tun?

Kanzlerkandidatenduell am 3. September 2017

Kanzlerkandidatenduell am 3. September 2017

TV-Duell Angela Merkel und Martin Schulz

Kanzlerkandidatenduell am 3. September 2017

Am 24. September 2017 sind Bundestagswahlen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr Herausforderer Martin Schulz (SPD) treffen am Sonntagabend, 2. September 2017, zum ersten und einzigen Mal während des Wahlkampfs aufeinander. Ob diese beiden Politiker wohl schon aufgeregt sind?

Format des TV-Duells

Im Vorfeld gab es einigen Ärger rund um das TV-Duell. Merkels Team war Änderungen gegenüber ablehnend. Die Idee, Publikumsfragen einzubeziehen, macht der Kanzlerin keine Freude. Damit hatte sie in der Vergangenheit auch keine guten Erfahrungen gemacht. Wenn nichts Weltbewegendes mehr geschieht, steht das Wahlergebnis der großen Parteien wohl weitgehend fest. Spannend wird es da wohl eher bei den kleinen Parteien. Und da Angela Merkel – aus meiner Sicht – bei einer solchen Fernsehdebatte kaum Stimmen hinzugewinnen, sondern nur verlieren kann, will sie vermutlich lieber auf Nummer sicher gehen.

Vier Moderatoren der Fernsehsender ARD, ZDF, SAT.1 und RTL sollen nun das Duell moderieren, das von allen Sendern zeitgleich übertragen wird. Von 20:15 bis 21:50 Uhr sollen Sandra Maischberger (Das Erste), Claus Strunz (Sat 1), Peter Kloeppel (RTL) und Maybrit Illner (ZDF) den Kandidaten Merkel und Schulz Fragen zu den wichtigsten Themenbereichen des Wahlkampfs stellen. Es bleibt abzuwarten, wie es den Kandidaten diesmal gelingen wird, unangenehmen Fragen zu begegnen. Überraschungen sind allerdings eher unwahrscheinlich.

Vorbereitung der Kanzlerkandidaten

Am 31. August 2017 wurde ich für die dpa-Kindernachrichten zum Kanzlerkandidatenduell am Sonntag, 3. September 2017 um 20:15 Uhr befragt: Wie bereiten sich die Kandidaten wohl auf diesen Auftritt vor?

1. Chancen und Risiken des TV-Duells kennen

Mit einem solchen TV-Duell sind eine Menge Chancen und Risiken verbunden. Hinterher ist man meist schlauer, doch dann ist es zu spät. Deshalb bereiten sich die Politiker umfangreich darauf vor. Wie genau sie das tun, wird meist nicht verraten. Doch, so wie ich mit meinen Klienten durchspiele, welche Fragen von den Reportern kommen könnten und welche Reaktionen darauf empfehlenswert sind, werden das sicher auch die Kandidaten tun. Das sorgt dafür, dass die Politiker auf viele Fragen eine überlegte Antwort haben, anstatt überrascht und unwissend zu wirken.

2. Sprache

Sprachlich wird geübt, in möglichst kurzen Sätzen zu antworten, damit die Zuschauer die Botschaft leichter verstehen und der Sprecher kompetenter wirkt. Das kann die Kanzlerin allerdings nicht so gut. Ihre Sätze sind oft lang. So richtig schnell auf den Punkt kommt Martin Schulz allerdings auch selten.

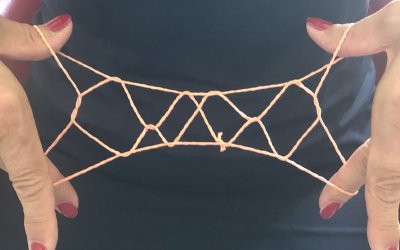

3. Körpersprache

Es geht aber nicht nur darum, was die Politiker sagen. Sehr wichtig ist auch die Körpersprache. Gestik und Mimik sind bei einem Fernsehauftritt noch wichtiger als bei einer normalen Rede. Die Kamera geht gerne sehr nahe heran und offenbart dann widersprüchliche Hinweise auf Emotionen.

Wesentlich ist eine offene Körperhaltung. Wer die Arme vor der Brust verschränkt, wirkt verschlossen und das kommt meistens nicht so gut an. Solchen Menschen wird unterstellt, sich zurückgezogen zu haben und selbst guten Argumenten nicht mehr zugänglich zu sein.

Wo angebracht, sollten die Kandidaten ein ehrliches Lächeln zeigen. Das lässt sie sympathisch und souverän erscheinen. Außerdem lassen sich so gegebenenfalls auch die Zähne zeigen.

Mehr dazu im Artikel Bundestagswahl und Körpersprache der Kanzlerkandidaten Angela Merkel und Martin Schulz.

Anmerkungen

TV-Duelle von Politikern gibt es in Deutschland seit den 70er-Jahren. Die ersten zwei richtigen Kanzlerkandidatenduelle fanden zwischen Amtsinhaber Gerhard Schröder (SPD) und Edmund Stoiber (CSU) 2002 statt. Damals gab es noch zwei Live-Sendungen. Zur Bundestagswahl 2017 findet ein TV-Duell nach 2002, 2005, 2009 und 2013 in diesem Jahr zum fünften Mal statt.

P.S.

Welche Bedeutung hat das TV-Duell für Sie?

Ergänzende Artikel

- TV-Duell Merkel vs. Schulz mit Körpersprachenanalyse

- Sommerinterview 2017 Bundeskanzlerin Angela Merkel

- Bundeskanzlerin Angela Merkel

- Rhetorik-Check und Körpersprache der Bundeskanzlerin Angela Merkel

- Martin Schulz

- Politik

Politik findet nicht nur im Bundestag statt - Das ist doch nur Populismus oder ist das wichtig?

- Illustrierende Gesten

- Deadpan: Nur keine Miene verziehen

- Politische Debatten: Versatzstücke statt Sahnestücke der Rhetorik

- Wieso spielt in der deutschen Politik Charisma eine so kleine Rolle?

- Obamologie: Was Redner wirklich von Barack Obama lernen können

- Realpolitik: Genügt es das kleinste Übel zu wählen?

- 6 Tipps, wie du durch Körpersprache Vertrauen förderst

- TV-Duell Angela Merkel und Peer Steinbrück

- Körpersprache: Wie sie eingesetzt wird, wie sie gelesen wird. So überzeugen Sie!

Anmerkungen

In den Beiträgen der Serien Körpersprache und Rhetorik-Check geht es darum die rhetorische Wirkung ausgewählter Personen zu analysieren. Jegliche politische Bewertung bleibt dabei außen vor und ist auch in den Kommentaren nicht erwünscht. Stattdessen geht es darum anhand der Beispiele zu erkennen was unter welchen Umständen funktioniert und was nicht, was lässt sich für eigene Zwecke lernen. Mit anderen Worten; es geht nicht um das Nörgeln, sondern das Aufdecken von Potenzialen.

Persönlicher Umgang mit Grenzsituationen

Floskeln: inhaltsleeres Sprachfüllsel … Hier eine Liste zum Ausmisten

Was muss, das muss. Als Floskel wird inhaltsleeres Sprachfüllsel bezeichnet. Meist wird der Begriff abwertend gebraucht. Trotzdem gehören Floskeln zur alltäglichen Kommunikation und den Konventionen der Höflichkeit. Dazu zählen die Begrüßungsfloskeln und Ermunterungsfloskeln. Sie dienen häufig als Lückenfühler, um Pausen zu vermeiden.

Diskussionskultur und Debattenkultur

Wir brauchen dringend eine lebendige und glaubhafte Diskussionskultur. Die Politik ist hier aufgefordert echte Debatten zu führen. Jeder einzelne Mensch ist gefordert sich respektvoll zu beteiligen. Und ganz besonders wichtig: Respektvoller Austausch mit Andersdenkenden auf Augenhöhe.

Macht, zwischen der Vorsicht vor der dunklen Seite und der Verantwortung

Wer Macht für etwas einsetzen will, braucht auf die eine oder andere Weise die Autorisierung derjenigen, deren Interessen vertreten werden sollen. Was ist dazu erforderlich und wer ist überhaupt in der Lage verantwortungsvoll mit Macht umzugehen? Euripides forderte: Du hast die Macht, so üb auch Tugend! Ein Sprichwort sagt: Gib jemandem Macht und du erkennst seinen Charakter. Sind wir so schlimm?

Facelifting im Gesicht, am Gesäß, in der Politik, in Unternehmen,…

Ursprünglich meinte Facelifting so etwas wie Gesichtsstraffung. Jedoch, durch die üblichen Ergebnisse solcher Verschlimmbesserungen änderte sich die Bedeutung. Außerdem findet Facelifting heute auch in der Politik und in Unternehmen statt. Statt am Inhalt wird an der Verpackung gefeilt.

Fragestunde (Bundestag)

Was gibt es über die Fragestunde zu wissen.

Erststimme (Bundestag)

Was hat es mit der Erststimme bei der Bundestagswahl auf sich?

Die Herausforderungen der Menschheit: in globalen Zusammenhängen denken und handeln

Nur, wenn wir Menschen die Ursachen-Wirkungs-Beziehungen berücksichtigen können wir eine lebenswerte Welt fördern.

Fridays for Future: Die Woche hat 7 Tage! Wer gestaltet die Zukunft?

Wer gehört wird, der wirft keine Steine. So habe ich zumindest einen Artikel genannt. Und tatsächlich, Fridays for Future ist friedlich. Nun ist es auch eine Frage des Respekts zuzuhören!