Keine Ergebnisse gefunden

Die angefragte Seite konnte nicht gefunden werden. Verfeinern Sie Ihre Suche oder verwenden Sie die Navigation oben, um den Beitrag zu finden.

Massenveranstaltungen sind Brutstätten der Suggestion, sie ermöglichen die Beeinflussung in ganz besonderer Intensität. Passen Sie auf sich auf oder nutzen Sie die Gelegenheit, um positiven Einfluss zu nehmen.

Unsichtbar wird die Dummheit, wenn sie genügend große Ausmaße angenommen hat.

Bertold Brecht

Ein chinesisches Sprichwort behauptet, wenn nur ein einziger Hund anfängt, einen Schatten anzubellen, dann machen zehntausend Hunde daraus eine Wirklichkeit.

Auch der Mensch ist triebhaft, die viel gepriesene Individualität macht manchmal Pause. Es sind nicht nur Teenies, die angesichts ihrer Idole in der Masse kreischen, weinen und sogar in Ohnmacht fallen. Auch Erwachsenen vernebelt in Massenveranstaltungen leichter der Verstand.

Massenveranstaltungen sind Brutstätten der Suggestion, sie ermöglichen die Beeinflussung in ganz besonderer Intensität. So unbarmherzig große Gruppen auf den ersten Blick erscheinen, so lenkbar sind sie doch. Oft lassen sich große Gruppen sogar deutlich besser steuern als kleinere. Emotionen sind spätestens dann stärker als logische Argumente. Wenn die Masse erst in Bewegung kommt, kennt sie kein Halt. Leider gibt es dafür nicht nur rühmliche Beispiele. Nicht nur Diktatoren nutzten und nutzen als Massenverführer solche Gelegenheiten als wesentliche Plattformen ihrer Propaganda. Die Nationalsozialisten haben solche Inszenierung vervollkommnet und andere Verführer haben es ihnen im Größenwahn nachgemacht.

Die Massen in Bewegung zu setzen braucht’s nur der Phrase eines Dummkopfs.

Wie lange Zeit braucht der kluge Mann, um nur einen einzigen zu seiner Meinung zu bekehren!

Wilhelm Raabe

Wo Licht ist, da ist Schatten und andersherum. In der Rhetorik ist das ebenso. Massenveranstaltungen können auch Ausgangspunkt positiver Entwicklungen sein, wenn es gelingt, den Funken der Begeisterung für lobenswerte Ziele überspringen zu lassen. Dann trägt das gemeinsame Erlebnis ein gutes Stück weit. Erfahrene Redner nutzen deshalb die Dynamik, die sich aus der Massenansammlung ergibt. So überwinden Redner die sonst zu große Trägheit – aus der Massenträgheit wird eine Massenbewegung. Enthusiastische Redner backen vorzugsweise große Brötchen, denn große Ziele entwickeln eher eine große Dynamik.

Je größer das Publikum, desto größer die Chance, einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen. Selbst vorher unüberwindlich wirkende Hindernisse schrumpfen, alles ist möglich. Halleluja!

Wer überzeugen will, beschäftigt sich mit den wichtigsten Prinzipien der Massenkommunikation und der Massenpsychologie. Schon deshalb, um nicht selbst zum Opfer der Manipulationstechniken zu werden. Wer überzeugt, übt Einfluss auf Mitmenschen aus und hat große Verantwortung. Doch nur, weil Beeinflussungstechniken missbraucht werden können, dürfen wir die Einflussnahme nicht grundsätzlich ablehnen. Techniken und Sprache können helfen, aber halt auch missbräuchlich verwendet werden. Jede Form von Macht sollte gepaart sein mit der Fähigkeit und dem Willen zur Verantwortung. Wie wäre es ein kleines Stück auf den Spuren von Martin Luther King Junior. & Co. zu wandeln? Genügend Bereiche, die auf einen positiven Impuls warten, gibt es spätestens direkt vor der eigenen Tür. Wenn nicht Sie, wer sollte es sonst tun? Und, wenn Sie dazu Unterstützung wünschen…

Wer nicht redet, wird nicht gehört und wer es wagt auch nicht immer. Auf dem Weg, um als Redner zu überzeugen, gibt es noch ein paar Stufen, die es zu meistern gilt. Wenn du Wettbewerb hast, sorgen wir für deinen Vorsprung.

Du willst überzeugen, mit deiner Botschaft und als Persönlichkeit? Dann helfe ich dir bei der Vorbereitung Ihrer Reden und Präsentationen. Von den Erfahrungen aus Marketing, Psychologie und Kommunikation werden Sie profitieren. Den Umfang bestimmst du. Zumindest einen Probelauf mit professionellem Feedback empfehle ich dir und deiner Botschaft. Dann weißt du, wie du und dein aufbereitetes Thema wirken, was du tun und was du besser lassen sollten, wo es Potenziale gibt. Wieso willst du erst im Anschluss an deinen echten Auftritt solche Rückmeldungen bekommen? Dann ist es für Korrekturen zu spät. Profitiere vom Vorsprung. Meine Definition von Glück: Vorbereitung trifft auf Gelegenheit.

Bei einer guten Investition kommt mehr heraus, als hineingesteckt wird. Du kannst selbst am besten einschätzen, wo sich der Aufwand im Verhältnis zum erwarteten Nutzen lohnt. Hier findest du die Honorare für meine Unterstützung zu Kommunikationspsychologie, Sprache, Struktur, Stimme, Körpersprache, Storytelling, rhetorische Mittel, Medien, wie PowerPoint und Co. etc.

Du bist gerade nicht in Berlin? Dann nutze Sitzungen mit mir via Telefon oder mit Videounterstützung. Wobei es durchaus gute Gründe für eine Reise nach Berlin gibt.

Schmetterlinge im Bauch? Sehr viele Menschen leiden bei ihren Auftritten vor Publikum unter so intensivem Lampenfieber, dass ihre Leistungen deutlich hinter den Möglichkeiten bleiben. Viele vermeiden Redegelegenheit, wo es nur geht. Schade, weil mit meiner Hilfe ein Auftritt in einem guten Zustand möglich ist. Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen. Und, weshalb solltest du auf eine Chance verzichten, dich und deine Botschaft überzeugend zu präsentieren. Nur, für den Fall …

Wie überzeugend bist du und deine Botschaften in Reden und Präsentationen?

Wie wendest du die 118+ wichtigsten Präsentationstechniken an?

Wie schaffst du es, dass du und deine Botschaften überzeugen?

Seit 1998 analysiere ich systematisch Reden. Nach Tausenden von ausgewerteten Reden und Präsentationen kann ich dir sehr genau sagen, was bei welchem Publikum wie wirkt. Lass mich deine Rede und deinen Auftritt analysieren. Anschließend gebe ich ein professionelles Feedback, das dich weiterbringt. Du bekommst aussagekräftige Rückmeldungen und konkrete Empfehlungen und für konkrete Reden die Impulse, die du brauchst, um zu überzeugen. Profitiere von meinen Erfahrungen aus Psychologie, Marketing und Kommunikationswissenschaften.

Interessiert? Dann findest du hier die Informationen zum Feedback mit Optimierungsempfehlungen für Reden und Präsentationen.

Bei Interesse, für persönliche Fragen und Terminvereinbarungen, kommen wir am leichtesten über das nachfolgende Kontaktformular zusammen. Auch per E-Mail (mail@karstennoack.de) bin ich zu erreichen. Die Anzahl der Anrufe wurde so groß, dass ich nun ausschließlich auf diese Nachrichten reagiere. Klienten erhalten entsprechende Telefonnummern.

Hinweise zum Datenschutz findest du hier. Transparenz ist wichtig. Antworten auf häufige Fragen befinden sich deswegen schon hier, wie beispielsweise zu mir (Profil), den Angeboten, den Honoraren und dem Kennenlernen. Wenn das passt, freue ich mich auf eine intensive Zusammenarbeit.

Um es uns beiden leicht zu machen, bitte ich dich dieses Formular zu nutzen. Bis auf die E-Mail-Anschrift ist dir überlassen, was du einträgst. Umso genauer du bist, desto einfacher folgt von mir eine qualifizierte Antwort. Mit dem Absenden erklärst du dich damit einverstanden, dass die im Kontaktformular eingegebenen Daten elektronisch gespeichert und zum Zweck der Kontaktaufnahme verarbeitet und genutzt werden. Dir ist bekannt, dass du deine Einwilligung jederzeit widerrufen kannst. Ich werde die Daten ausschließlich dafür verwenden und so bald wie möglich löschen. Ist die Nachricht unterwegs, erscheint an der Stelle des Kontaktformulars der Hinweis "Die Nachricht ist unterwegs!". Ich antworte üblicherweise innerhalb von 24 Stunden —meist sehr schnell.

Die Artikel sind meist kurze Auszüge der umfangreicheren Kursunterlagen, die Teilnehmende im entsprechenden Gruppen- oder Einzeltraining oder im Coaching erhalten.

Autor: Karsten Noack

Erstveröffentlichung: 17. Mai 2007

Überarbeitung: 29. Juli 2019

AN: #787

Ü:

K:

Kunstgriff 3 der Eristische Dialektik basiert darauf gegnerische Behauptungen zu verallgemeinern. So wird er eingesetzt und so schützen Sie sich.

Die Behauptung welche beziehungsweise, κατα τι, relative aufgestellt ist, nehmen, als sei sie allgemein, simpliciter, ἁπλως, absolute aufgestellt, oder wenigstens sie in einer ganz andern Beziehung auffassen, und dann sie in diesem Sinn widerlegen. Des Aristoteles Beispiel ist: der Mohr ist schwarz, hinsichtlich der Zähne aber weiß; also ist er schwarz und nicht schwarz zugleich. – Das ist ein ersonnenes Beispiel, das Niemand im Ernst täuschen wird: nehmen wir dagegen eines aus der wirklichen Erfahrung.

Exempel 1. In einem Gespräch über Philosophie gab ich zu, daß mein System die Quietisten in Schutz nehme und lobe. – Bald darauf kam die Rede auf Hegel, und ich behauptete er habe großenteils Unsinn geschrieben oder wenigstens wären viele Stellen seiner Schriften solche, wo der Autor die Worte setzt, und der Leser den Sinn setzen soll. – Der Gegner unternahm nicht dies ad rem zu widerlegen, sondern begnügte sich, das argumentum ad hominem aufzustellen «ich hätte so eben die Quietisten gelobt, und diese hätten ebenfalls viel Unsinn geschrieben». Ich gab dies zu, berichtigte ihn aber darin, daß ich die Quietisten nicht lobe als Philosophen und Schriftsteller, also nicht wegen ihrer theoretischen Leistungen, sondern nur als Menschen, wegen ihres Tuns, bloß in praktischer Hinsicht: bei Hegel aber sei die Rede von theoretischen Leistungen. – So war der Angriff pariert.

Die ersten drei Kunstgriffe sind verwandt: sie haben dies gemein, daß der Gegner eigentlich von etwas anderm redet als aufgestellt worden; man beginge also eine ignoratio elenchi [Übersetzung: Unkenntnis des Gegenbeweises], wenn man sich dadurch abfertigen ließe. – Denn in allen aufgestellten Beispielen ist was der Gegner sagt, wahr: es steht aber nicht in wirklichem Widerspruch mit der These, sondern nur in scheinbarem; also negiert der von ihm Angegriffene die Konsequenz seines Schlusses: nämlich den Schluß von der Wahrheit seines Satzes auf die Falschheit des unsrigen. Es ist also direkte Widerlegung seiner Widerlegung per negationem consequentiae. Wahre Prämissen nicht zugeben, weil man die Konsequenz vorhersieht. Dagegen also folgende zwei Mittel, Regel 4 und 5.

Die spezifisch und relativ gemeinte Aussage des Gegenspielers wird verallgemeinert. Die wird so behandelt, als wäre sie absolut aufgestellt worden oder sie wird zumindest in eine andere Richtung interpretiert, als sie beabsichtigt wurde. Diese Interpretation wird dann widerlegt.

So wird es gemacht:

1. Finden einer geeigneten Aussage eines Gegenspielers, die relativ gemeint wurde und durch absolute Betrachtung missdeutet werden kann

2. Die verallgemeinerte Aussage wird nun widerlegt.

Setzt ein Gegenspieler diesen Kunstgriff ein, gilt es souverän die Unangemessenheit der Verallgemeinerung offenzulegen und gegebenenfalls das Ansehen des Gegenspielers aufgrund dieses billigen Tricks zu beschädigen. Eine Möglichkeit besteht nun im Einsatz von Empörung, die Gegenspielern das weitere Vorgehen sehr erschwert.

Seien Sie vorsichtig mit dem Einsatz des Kunstgriffs der Verallgemeinerung. Wenn Sie meinen es wäre eine Option, dann wenden Sie ihn nur sehr behutsam an und bedenken Sie, dass er Ihrem Ansehen schaden kann. Es handelt sich ja um keine tatsächliche Entkräftung von Argumenten, sondern nur eine scheinbare. Aufmerksame Zuhörer werden bemerken, dass Sie die Worte missbrauchen.

Im Glossar warten Informationen zu gängigen und nicht so gängigen Begriffen rund um die strategische Rhetorik und Kommunikation. Rhetorik, Marketing und Psychologie ergänzen sich. Wo Glossar und Artikel aufhören, fängt die Arbeit mit mir an. Ich sorge dafür, dass du sowohl mit Persönlichkeit als auch Botschaft überzeugst –in Gesprächen und Präsentationen.

Frage ruhig! Wenn du trotz Suche zu einem interessanten Begriff nicht fündig geworden bist, sende mir doch eine Nachricht.

Die Artikel sind meist kurze Auszüge der umfangreicheren Kursunterlagen, die Teilnehmende im entsprechenden Gruppen- oder Einzeltraining oder im Coaching erhalten.

Autor: Karsten Noack

Erstveröffentlichung: 28. November 2018

Überarbeitung: 17. März 2025

AN: #43310

K:CNB

Ü:

Die wohl älteste Gliederungsformel stammt aus der Antike und funktioniert auch heute noch hervorragend für Reden und Präsentationen. So überzeugen Sie ganz klassisch.

Die Griechen und Römer haben die Redekunst gepflegt. Sie hatte ein recht hohes Ansehen in diesen Kulturen. Dass die Glaubwürdigkeit des Redners, also sein Ethos, ein Pfund ist, mit dem er wuchern kann, das ist spätestens seit Aristoteles bekannt. Und auch sonst können wir einiges aus dieser Blütezeit der Rhetorik lernen. Beispielsweise beim Aufbau von zeitgemäßen Reden und Präsentationen.

Die wohl älteste Gliederungsformel für Reden stammt aus der Antike; die antike Redegliederung. Sie eignet sich besonders für umfangreichere Reden. Da fügt es sich, wie die Ziegel auf dem Dach. Sie ist wie folgt aufgebaut:

Im ersten Schritt geht es darum, das Publikum darauf vorbereiten, sich die Sichtweise des Redners überhaupt anzuhören.

Ohne Bewertung wird die bisherige Entwicklung und der aktuelle Stand beschrieben. Dadurch werden die Voraussetzungen für die kommenden Schritte vorbereitet.

Welche weiteren Möglichkeiten existieren?

Weshalb bevorzugen Sie Ihre Empfehlung?

Welche Gegenargumente könnte es geben und wie entkräften Sie diese?

Fassen Sie zusammen und kommen Sie zur Schlussfolgerung.

Bringen Sie das Publikum in Bewegung.

Was soll das Publikum nun tun?

Die Schritte 6. bis 8. werden in der klassischen Form als Schlussfolgerung (conclusio) bezeichnet.

Sie wünschen noch etwas mehr Hintergrundwissen zur antiken Redekunst? Gut! Hier ein paar Stichpunkte:

Es werden in der antiken Redekunst drei Formen der Rede nach ihren möglichen Wirkungen beim Publikum unterschieden:

Die Gelegenheits- oder auch Festrede (genus demonstrativem) lobt oder (seltener) tadelt eine Person. Im Fokus steht die Gegenwart.

Die beratende Rede, politische Rede oder auch Staatsrede (genus deliberativum) beschäftigt sich mit dem pro und contra eines Themas. Sie wird in einer Versammlung beziehungsweise im Gerichtssaal gehalten, um eine Entscheidung herbeizuführen. In ihrem Fokus steht die Zukunft.

Die Gerichtsrede (genus iudicale) wird auf der einen Seite zur Anklage und auf der anderen Seite zur Verteidigung eingesetzt. Im Fokus einer Gerichtsrede steht vergangenes Handeln.

Arbeitsschritte des Redners (officia oratoris):

In der Phase der inventio sammelt der Redner die zum Redeanlass gehörenden Gedanken. Um die wichtigen Aspekte eines Themas zu erkennen, kann er sich der Fragemethode der Topik bedienen. Das systematisierte Frageraster der Topik ähnelt den 6 W-Fragen (Wer, wie, wo, was, warum, wann). So sammelt der Redner zunächst sogenannte Allgemeinplätze (griechisch Topoi und lateinisch loci).

Im zweiten Schritt der Redeerstellung, der dispositio, werden die gefundenen Argumente in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht. Eine gute Rede hat einen klaren Aufbau mit einer Struktur, so dass das Publikum leicht folgen kann. Wenn die Argumente und Informationen willkürlich über die ganze Rede verteilt sind, steigt das Publikum aus.

Hier geht es um die sprachliche Ausformulierung. In diesem dritten Schritt dreht sich alles um den passenden Stil (aptum). Welchen und wie viel Redeschmuck verwende ich? In welcher Stilebene möchte ich sprechen, welche passt zu meinem Publikum und zum Thema meines Textes? Diese Fragen stellt sich der Redner. Er kann sich wiederum an bestimmten Regeln orientieren, die bestimmen, welcher Stil der angemessene ist.

Vorgelesene Reden haben in der Regel keine besondere Wirkung. Zumal wenige Menschen gute Vorleser sind. Deshalb geht es an das Auswendiglernen der Rede. Als klassische Methode werden zwei Techniken kombiniert; die LOCI-Technik und als vertiefendes Hilfsmittel selbsterschaffene Gedächtnisbilder als Anker (Imagines).

Heute setze ich in der Redevorbereitung eher auf das Einprägen, das Verinnerlichen einer Rede, als auf das wortwörtliche Auswendiglernen. Wobei auch hier die genannten Techniken sehr hilfreich sind.

Die actio oder pronuntiatio, das Präsentieren der Rede vor Publikum, bildete bei all diesen Schritten das wesentliche Ziel des Redners. Dabei spricht er nicht nur mit der Stimme, die er laut, leise, schnell, langsam, den Umständen angemessen zu gebrauchen weiß. Auch die nonverbale Seite der Kommunikation mit dem Publikum ist in die Kunst des Vortragens mit einzubeziehen. Dazu zählen beispielsweise die Körpersprache, aber auch das Zeigen von Bildmaterial und das Präsentieren von Zeugen.

In der antiken Rhetorik werden verschiedene Redebereiche (partes orationis) unterschieden:

Eine Rede sollte dieser Theorie nach mit der Einleitung (exordium) beginnen, die auf die Einstimmung des Zuhörers abzielt.

Im ersten Teil der Rede, dem (exordium), soll zunächst die Aufmerksamkeit der Zuhörer und deren Wohlwollen erweckt werden (attentum parare und capatio benevolentiae). Zugleich bereitet das exordium das Publikum in geeigneter Weise auf den restlichen Vortrag vor. Das kann durch einen direkten Einstieg (principum) oder, wenn das Thema brisant ist, durch einen indirekten Einstieg in die Rede (insinuatio) geschehen.

Obwohl sie am Anfang der Rede steht, wird empfohlen, die Einleitung als letzte zu formulieren, um das Publikum bestmöglich auf den späteren Inhalt vorzubereiten.

Weitergeführt wird die Rede mit der Darlegung des Sachverhaltes. Dieser Redeteil wird auch narratio genannt. Der Redner hat die Aufgabe, die Sachlage zu erörtern, wobei bereits hier die eigene Partei in ein möglichst gutes Licht gerückt wird. Um der Gefahr zu entgehen Langeweile (taedium) beim Publikum hervorzurufen, soll sich die narratio durch Kürze (brevitas) und Klarheit (perspicuitas) auszeichnen.

D ie Einführung in die Argumente (Division).

Die Beweisführung, also der Beweis der eigenen Argumente (confirmatio).

Die Widerlegung der gegnerischen Argumente (confutatio).

Der Abschluss der Rede (conclusio). Im anfänglichen Beispiel in drei Schritte unterteilt:

Unterscheidung:

Wert wurde auf die folgenden Stilqualitäten (virtutes dicendi) gelegt:

Genug Theorie? Mehr zum praktischen Einsatz antiker Redekunst erfahren Sie im Kurs Rhetorik & Präsentation III. Und das ganz ohne Altgriechisch und Latein.

Wer nicht redet, wird nicht gehört und wer es wagt auch nicht immer. Auf dem Weg, um als Redner zu überzeugen, gibt es noch ein paar Stufen, die es zu meistern gilt. Wenn du Wettbewerb hast, sorgen wir für deinen Vorsprung.

Du willst überzeugen, mit deiner Botschaft und als Persönlichkeit? Dann helfe ich dir bei der Vorbereitung Ihrer Reden und Präsentationen. Von den Erfahrungen aus Marketing, Psychologie und Kommunikation werden Sie profitieren. Den Umfang bestimmst du. Zumindest einen Probelauf mit professionellem Feedback empfehle ich dir und deiner Botschaft. Dann weißt du, wie du und dein aufbereitetes Thema wirken, was du tun und was du besser lassen sollten, wo es Potenziale gibt. Wieso willst du erst im Anschluss an deinen echten Auftritt solche Rückmeldungen bekommen? Dann ist es für Korrekturen zu spät. Profitiere vom Vorsprung. Meine Definition von Glück: Vorbereitung trifft auf Gelegenheit.

Bei einer guten Investition kommt mehr heraus, als hineingesteckt wird. Du kannst selbst am besten einschätzen, wo sich der Aufwand im Verhältnis zum erwarteten Nutzen lohnt. Hier findest du die Honorare für meine Unterstützung zu Kommunikationspsychologie, Sprache, Struktur, Stimme, Körpersprache, Storytelling, rhetorische Mittel, Medien, wie PowerPoint und Co. etc.

Du bist gerade nicht in Berlin? Dann nutze Sitzungen mit mir via Telefon oder mit Videounterstützung. Wobei es durchaus gute Gründe für eine Reise nach Berlin gibt.

Schmetterlinge im Bauch? Sehr viele Menschen leiden bei ihren Auftritten vor Publikum unter so intensivem Lampenfieber, dass ihre Leistungen deutlich hinter den Möglichkeiten bleiben. Viele vermeiden Redegelegenheit, wo es nur geht. Schade, weil mit meiner Hilfe ein Auftritt in einem guten Zustand möglich ist. Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen. Und, weshalb solltest du auf eine Chance verzichten, dich und deine Botschaft überzeugend zu präsentieren. Nur, für den Fall …

Im Glossar warten Informationen zu gängigen und nicht so gängigen Begriffen rund um die strategische Rhetorik und Kommunikation. Rhetorik, Marketing und Psychologie ergänzen sich. Wo Glossar und Artikel aufhören, fängt die Arbeit mit mir an. Ich sorge dafür, dass du sowohl mit Persönlichkeit als auch Botschaft überzeugst –in Gesprächen und Präsentationen.

Frage ruhig! Wenn du trotz Suche zu einem interessanten Begriff nicht fündig geworden bist, sende mir doch eine Nachricht.

Die Artikel sind meist kurze Auszüge der umfangreicheren Kursunterlagen, die Teilnehmende im entsprechenden Gruppen- oder Einzeltraining oder im Coaching erhalten.

Autor: Karsten Noack

Erstveröffentlichung: 6. März 2015

Englische Version: https://www.karstennoack.com/ancient-speech-structure-speeches-presentations/

Überarbeitung: 15. August 2019

AN: #54395

Wenn schon Storytelling, dann schon wirksam. Wie wäre es mit einem ungewöhnlichen Aufbau der Geschichte? Anachronie ist eine Möglichkeit.

Wenn schon Storytelling, dann wirksam. Wie wäre mit einer ungewöhnlichen Struktur?

Es war einmal… und dagegen ist auch nichts zu sagen. Chronologisches Erzählen hat ja durchaus seine Berechtigung. Es geht jedoch auch anders, beispielsweise durch den Einsatz von Anachronie im Storytelling.

Anachronie ist die Umstellungen in der chronologischen Reihenfolge einer ausgedachten oder tatsächlich ereigneten Geschichte.

Eingesetzt werden für die gezielte Umstellung Prolepsen (Vorgriffe) und Analepsen (Rückblenden).

Bei der Prolepse als rhetorische Figur, gehen Satzbestandteile, beispielsweise bei einer Beschreibung, im Vergleich zur gewohnten Weise (logisch und grammatisch) voraus.

Bei der Prolepse oder auch Vorausdeutung im Zusammenhang mit Erzählungen wird zuerst das Ergebnis beschrieben, das tatsächlich oder möglicherweise nach einem Ereignis geschieht.

Beispiele:

Bei der Analepse beziehungsweise Rückwende oder auch Rückblende wird nachträglich ein Ereignis beschrieben, das vor anderen Ereignissen stattgefunden hat.

Beispiele:

Wenn schon Storytelling, dann wirksam. Geschichten können durch die Anachronie spannender vermittelt werden. Deswegen wird sie auch häufiger genutzt.

Sie können als Erzähler mit der Zeitstruktur in Ihren Geschichten spielen, denn so lassen sich die Spannung und Aufmerksamkeit fördern. Dehnen oder beschleunigen Sie phasenweise, breiten Sie Atmosphäre aus oder treiben Sie die Geschichte rasant voran, verstärken Sie Höhe- und Wendepunkte Ihrer Geschichte.

Wenn Sie von professionellem Storytelling profitieren wollen, dann können Sie das im Gruppen- und Einzeltraining bei lernen. Und, wenn Sie an einem konkreten Thema arbeiten wollen, umso besser.

Bei Interesse, für persönliche Fragen und Terminvereinbarungen, kommen wir am leichtesten über das nachfolgende Kontaktformular zusammen. Auch per E-Mail (mail@karstennoack.de) bin ich zu erreichen. Die Anzahl der Anrufe wurde so groß, dass ich nun ausschließlich auf diese Nachrichten reagiere. Klienten erhalten entsprechende Telefonnummern.

Hinweise zum Datenschutz findest du hier. Transparenz ist wichtig. Antworten auf häufige Fragen befinden sich deswegen schon hier, wie beispielsweise zu mir (Profil), den Angeboten, den Honoraren und dem Kennenlernen. Wenn das passt, freue ich mich auf eine intensive Zusammenarbeit.

Um es uns beiden leicht zu machen, bitte ich dich dieses Formular zu nutzen. Bis auf die E-Mail-Anschrift ist dir überlassen, was du einträgst. Umso genauer du bist, desto einfacher folgt von mir eine qualifizierte Antwort. Mit dem Absenden erklärst du dich damit einverstanden, dass die im Kontaktformular eingegebenen Daten elektronisch gespeichert und zum Zweck der Kontaktaufnahme verarbeitet und genutzt werden. Dir ist bekannt, dass du deine Einwilligung jederzeit widerrufen kannst. Ich werde die Daten ausschließlich dafür verwenden und so bald wie möglich löschen. Ist die Nachricht unterwegs, erscheint an der Stelle des Kontaktformulars der Hinweis "Die Nachricht ist unterwegs!". Ich antworte üblicherweise innerhalb von 24 Stunden —meist sehr schnell.

Setzen Sie die Anachronie bei Ihren Geschichten ein?

Im Glossar warten Informationen zu gängigen und nicht so gängigen Begriffen rund um die strategische Rhetorik und Kommunikation. Rhetorik, Marketing und Psychologie ergänzen sich. Wo Glossar und Artikel aufhören, fängt die Arbeit mit mir an. Ich sorge dafür, dass du sowohl mit Persönlichkeit als auch Botschaft überzeugst –in Gesprächen und Präsentationen.

Frage ruhig! Wenn du trotz Suche zu einem interessanten Begriff nicht fündig geworden bist, sende mir doch eine Nachricht.

Die Artikel sind meist kurze Auszüge der umfangreicheren Kursunterlagen, die Teilnehmende im entsprechenden Gruppen- oder Einzeltraining oder im Coaching erhalten.

Autor: Karsten Noack

Erstveröffentlichung: 13. November 2018

Überarbeitung: 23. Oktober 2019

Englische Version:

AN: #4236

K: CNB

Ü:

Was Sie vor Ihrem Auftritt über das Publikum wissen sollten. Bei der Vorbereitung Ihrer Rede oder Präsentationen helfen diese Fragen bei der gedanklichen Vorbereitung auf das Publikum.

Publikum (von lat. publicus = dem Volk, der Allgemeinheit gehörig) ist der Sammelbegriff für die Zuschauer und Zuhörer bei Vorträgen, Reden, Präsentationen und anderen solchen Veranstaltungen.

Zur Vorbereitung Ihres Auftritts lohnt es sich mit der Zuhörerschaft vertraut zu machen. Und das, noch bevor die Veranstaltung losgeht, um Ihren Beitrag auf die Menschen maßzuschneidern, die Sie erreichen wollen.

Spezifische Fragen, die Sie sich am besten vorab zu Ihrem Publikum stellen:

Zusätzlich zu den speziellen Erwartungen der Teilnehmer bringen die Zuhörer auch ganz allgemeine Erwartungen mit. Die gilt es ebenfalls zu erfüllen.

Zu den allgemeinen Erwartungen gehören:

Mit den Antworten lassen sich Argumente und Redestil optimal auf das individuelle Publikum ausrichten.

Ob sich Redner darüber klar sind, dass 90 % des Beifalls, den sie beim Zusammenfalten ihres Manuskriptes entgegennehmen, ein Ausdruck der Erleichterung sind?

Robert Lembke

Auch Schlafen ist eine Form der Kritik, vor allem im Theater.

Georg Bernhard Shaw

Für andere Redebeiträge dürfte das ebenfalls gelten. Der Erfolg einer Rede oder Präsentation lebt von unserer Fähigkeit, das Publikum mitzureißen und zu überzeugen. Ohne regelmäßige Rückmeldung ist das fast unmöglich.

Brauchbares Feedback hilft beim Abgleich von Selbst- und Fremdbild. Leider ist es eher die Ausnahme. Die wenigstens Rückmeldungen sind uneigennützig. Bewusst oder unbewusst fließen in das Feedback anderer Menschen eigene Interessen ein. Das kann leicht in auf die falsche Fährte führen oder falsche Sicherheit vermitteln.

Außerdem fällt es vielen ungeübten Zuhörern mittlerweile schwer eine entsprechende Aufmerksamkeitsspanne an den Tag zu legen. Und schon ist das Smartphone in der Hand. Ohne entsprechende Aufmerksamkeit wird das mit dem fundierten Feedback nichts.

Weitere Gedanken dazu finden Sie im Artikel Wie wirkst du wirklich?

Wer nicht redet, wird nicht gehört und wer es wagt auch nicht immer. Auf dem Weg, um als Redner zu überzeugen, gibt es noch ein paar Stufen, die es zu meistern gilt. Wenn du Wettbewerb hast, sorgen wir für deinen Vorsprung.

Du willst überzeugen, mit deiner Botschaft und als Persönlichkeit? Dann helfe ich dir bei der Vorbereitung Ihrer Reden und Präsentationen. Von den Erfahrungen aus Marketing, Psychologie und Kommunikation werden Sie profitieren. Den Umfang bestimmst du. Zumindest einen Probelauf mit professionellem Feedback empfehle ich dir und deiner Botschaft. Dann weißt du, wie du und dein aufbereitetes Thema wirken, was du tun und was du besser lassen sollten, wo es Potenziale gibt. Wieso willst du erst im Anschluss an deinen echten Auftritt solche Rückmeldungen bekommen? Dann ist es für Korrekturen zu spät. Profitiere vom Vorsprung. Meine Definition von Glück: Vorbereitung trifft auf Gelegenheit.

Bei einer guten Investition kommt mehr heraus, als hineingesteckt wird. Du kannst selbst am besten einschätzen, wo sich der Aufwand im Verhältnis zum erwarteten Nutzen lohnt. Hier findest du die Honorare für meine Unterstützung zu Kommunikationspsychologie, Sprache, Struktur, Stimme, Körpersprache, Storytelling, rhetorische Mittel, Medien, wie PowerPoint und Co. etc.

Du bist gerade nicht in Berlin? Dann nutze Sitzungen mit mir via Telefon oder mit Videounterstützung. Wobei es durchaus gute Gründe für eine Reise nach Berlin gibt.

Schmetterlinge im Bauch? Sehr viele Menschen leiden bei ihren Auftritten vor Publikum unter so intensivem Lampenfieber, dass ihre Leistungen deutlich hinter den Möglichkeiten bleiben. Viele vermeiden Redegelegenheit, wo es nur geht. Schade, weil mit meiner Hilfe ein Auftritt in einem guten Zustand möglich ist. Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen. Und, weshalb solltest du auf eine Chance verzichten, dich und deine Botschaft überzeugend zu präsentieren. Nur, für den Fall …

Wie überzeugend bist du und deine Botschaften in Reden und Präsentationen?

Wie wendest du die 118+ wichtigsten Präsentationstechniken an?

Wie schaffst du es, dass du und deine Botschaften überzeugen?

Seit 1998 analysiere ich systematisch Reden. Nach Tausenden von ausgewerteten Reden und Präsentationen kann ich dir sehr genau sagen, was bei welchem Publikum wie wirkt. Lass mich deine Rede und deinen Auftritt analysieren. Anschließend gebe ich ein professionelles Feedback, das dich weiterbringt. Du bekommst aussagekräftige Rückmeldungen und konkrete Empfehlungen und für konkrete Reden die Impulse, die du brauchst, um zu überzeugen. Profitiere von meinen Erfahrungen aus Psychologie, Marketing und Kommunikationswissenschaften.

Interessiert? Dann findest du hier die Informationen zum Feedback mit Optimierungsempfehlungen für Reden und Präsentationen.

Bei Interesse, für persönliche Fragen und Terminvereinbarungen, kommen wir am leichtesten über das nachfolgende Kontaktformular zusammen. Auch per E-Mail (mail@karstennoack.de) bin ich zu erreichen. Die Anzahl der Anrufe wurde so groß, dass ich nun ausschließlich auf diese Nachrichten reagiere. Klienten erhalten entsprechende Telefonnummern.

Hinweise zum Datenschutz findest du hier. Transparenz ist wichtig. Antworten auf häufige Fragen befinden sich deswegen schon hier, wie beispielsweise zu mir (Profil), den Angeboten, den Honoraren und dem Kennenlernen. Wenn das passt, freue ich mich auf eine intensive Zusammenarbeit.

Um es uns beiden leicht zu machen, bitte ich dich dieses Formular zu nutzen. Bis auf die E-Mail-Anschrift ist dir überlassen, was du einträgst. Umso genauer du bist, desto einfacher folgt von mir eine qualifizierte Antwort. Mit dem Absenden erklärst du dich damit einverstanden, dass die im Kontaktformular eingegebenen Daten elektronisch gespeichert und zum Zweck der Kontaktaufnahme verarbeitet und genutzt werden. Dir ist bekannt, dass du deine Einwilligung jederzeit widerrufen kannst. Ich werde die Daten ausschließlich dafür verwenden und so bald wie möglich löschen. Ist die Nachricht unterwegs, erscheint an der Stelle des Kontaktformulars der Hinweis "Die Nachricht ist unterwegs!". Ich antworte üblicherweise innerhalb von 24 Stunden —meist sehr schnell.

Erstveröffentlichung des Artikels von Karsten Noack am 24. Februar 2018

#6

Manche Erklärungen in den Medien erinnern an billiges Schmierentheater. In der Politik ist Schmierentheater häufig und das ist nicht schmeichelhaft gemeint.

So manche Erklärung in den Medien erinnert an ein billiges Schmierentheater. Im Wahlkampf bezeichnen Politiker Äußerung von Gegenspielern ebenfalls gerne als Schmierentheater. Selbst mag kaum jemand als Schmierenschaupieler bezeichnet werden.

Nein, das ist kein Hinweis darauf, dass es wie geschmiert läuft, denn die Bezeichnung Schmierentheater ist nicht schmeichelhaft gemeint. Schmiere, als Ausdruck für Fett, drückt vermutlich aus, dass sie „schmutzig“ oder „zusammengeschmiert“ sind. Der Begriff Schmierentheater stammt aus dem 16. Jahrhundert. Verbreitung fand er in der Theatersprache. Im 19. Jahrhundert waren in Europa sehr viele Wanderbühnen unterwegs. Deren amateurhafte Schauspieler hatten einen schlechten Ruf. Böse Stimmen vergleichen deren Schauspielkunst mit der Qualität heutiger Nachmittagsschauspieler in Billigseifenopern. Auch die haben wohl ihr Publikum, sonst würde es sie nicht geben.

Ob in Berlin, auf der Weltbühne oder wo auch immer: Politisches Schmierentheater mag auf den ersten Blick als Inspirationsquelle für Kabarettisten belächelt werden, doch es ist mehr zum Weinen als Lachen. Daran ändert sich auch wenig, wenn das Schmierentheater als Schmierenkomödie, Kasperletheater, Possenspiel, Affentheater oder Affenkomödie bezeichnet wird, es bleibt ein unwürdiges Schauspiel.

Wer es nicht ignorieren mag, den verärgert der Etikettenschwindel, das Ablenkungsmanöver, der Bluff. Leider dauert es zu oft zu lange, bis es Konsequenzen hat und manch ein Schmierentheater gastiert deswegen länger, als es sollte.

Ein Schmierentheater ist eine Art von Theater, die in der Regel als billig und unterhaltsam gilt. Die Bezeichnung kommt von dem früheren Brauch, dass Schauspieler sich Schminke auf das Gesicht schmierten, um ihre Mimik und Gestik zu betonen. Schmierentheater wurde in der Vergangenheit oft in Varietés oder Zirkussen aufgeführt und zeichnete sich durch eine bunte Mischung aus Unterhaltung und Comedy aus. Heute wird der Begriff manchmal auch als Metapher für eine inszenierte oder aufgesetzte Veranstaltung oder Situation verwendet.

In der Öffentlichkeitsarbeit wird der Begriff „Schmierentheater“ manchmal als Metapher für eine inszenierte oder aufgesetzte Veranstaltung oder Situation verwendet, die dazu dient, die Öffentlichkeit zu täuschen oder von wichtigen Themen abzulenken. Ein Schmierentheater in der Öffentlichkeitsarbeit könnte zum Beispiel eine Pressekonferenz sein, bei der Führungskräfte eines Unternehmens eine Frage-Antwort-Session mit Journalisten abhalten, die jedoch in Wirklichkeit nur dazu dient, von einem negativen Ereignis abzulenken oder die Öffentlichkeit zu beruhigen. Oder es könnte eine PR-Kampagne sein, die darauf abzielt, ein Unternehmen oder eine Person in einem besseren Licht darzustellen, als es der Realität entspricht. In solchen Fällen könnte man von einem Schmierentheater sprechen, da die Veranstaltung oder Kampagne inszeniert und nicht echt ist.

Im Glossar warten Informationen zu gängigen und nicht so gängigen Begriffen rund um die strategische Rhetorik und Kommunikation. Rhetorik, Marketing und Psychologie ergänzen sich. Wo Glossar und Artikel aufhören, fängt die Arbeit mit mir an. Ich sorge dafür, dass du sowohl mit Persönlichkeit als auch Botschaft überzeugst –in Gesprächen und Präsentationen.

Frage ruhig! Wenn du trotz Suche zu einem interessanten Begriff nicht fündig geworden bist, sende mir doch eine Nachricht.

Die Artikel sind meist kurze Auszüge der umfangreicheren Kursunterlagen, die Teilnehmende im entsprechenden Gruppen- oder Einzeltraining oder im Coaching erhalten.

Autor: Karsten Noack

Erstveröffentlichung: 7. November 2018

Überarbeitung: 25. Juni 2019

AN: #7640

Ü:

K:

Die Homonymie, ist wohl der häufigste Kunstgriff der rhetorischen Rechthaberei um jeden Preis. Es gilt solche Tricks zu entlarven und die Bedeutung klarzustellen.

Die Homonymie benutzen, um die aufgestellte Behauptung auch auf das auszudehnen, was außer dem gleichen Wort wenig oder nichts mit der in Rede stehenden Sache gemein hat, dies dann lukulent widerlegen, und so sich das Ansehn geben, als habe man die Behauptung widerlegt.

Anmerkung. Synonyma sind zwei Worte für denselben Begriff: – Homonyma zwei Begriffe, die durch dasselbe Wort bezeichnet werden. Siehe Aristoteles, Topik, I, 13. Tief, Schneidend, Hoch, bald von Körpern bald von Tönen gebraucht sind Homonyma. Ehrlich und Redlich Synonyma.

Man kann diesen Kunstgriff als identisch mit dem Sophisma ex homonymia betrachten: jedoch das offenbare Sophisma der Homonymie wird nicht im Ernst täuschen.

Omne lumen potest extingui Intellectus est lumen Intellectus potest extingui. (Übersetzung: Alles Licht kann ausgelöscht werden Der Verstand ist ein Licht Der Verstand kann ausgelöscht werden.)

Hier merkt man gleich, daß vier termini sind : lumen eigentlich und lumen bildlich verstanden.

Aber bei feinen Fällen täuscht es allerdings, namentlich wo die Begriffe, die durch denselben Ausdruck bezeichnet werden, verwandt sind und in einander übergehn.

Exempel 1. 11 A. Sie sind noch nicht eingeweiht in die Mysterien der Kantischen Philosophie. B. Ach, wo Mysterien sind, davon will ich nichts wissen.

Exempel 2. Ich tadelte das Prinzip der Ehre, nach welchem man durch eine erhaltene Beleidigung ehrlos wird, es sei denn, daß man sie durch eine größere Beleidigung erwidere, oder durch Blut, das des Gegners oder sein eigenes, abwasche, als unverständig; als Grund führte ich an, die wahre Ehre könne nicht verletzt werden durch das, was man litte, sondern ganz allein durch das, was man täte; denn widerfahren könne jedem jedes. – Der Gegner machte den direkten Angriff auf den Grund: er zeigte mir lukulent, daß wenn einem Kaufmann Betrug oder Unrechtlichkeit, oder Nachlässigkeit in seinem Gewerbe fälschlich nachgesagt würde, dies ein Angriff auf seine Ehre sei, die hier verletzt würde, lediglich durch das, was er leide, und die er nur herstellen könne, indem er solchen Angreifer zur Strafe und Widerruf brächte.

Hier schob er also, durch die Homonymie, die Bürgerliche Ehre, welche sonst Guter Name heißt und deren Verletzung durch Verleumdung geschieht, dem Begriff der ritterlichen Ehre unter, die sonst auch point d’honneur heißt und deren Verletzung durch Beleidigungen geschieht. Und weil ein Angriff auf erstere nicht unbeachtet zu lassen ist, sondern durch öffentliche Widerlegung abgewehrt werden muß; so müßte mit demselben Recht ein Angriff auf letztere auch nicht unbeachtet bleiben, sondern abgewehrt durch stärkere Beleidigung und Duell. – Also ein Vermengen zwei wesentlich verschiedener Dinge durch die Homonymie des Wortes Ehre: und dadurch eine mutatio controversiae (Übersetzung: Veränderung der Streitfrage), zu Wege gebracht durch die Homonymie.

Als Homonyme werden Worte bezeichnet, die für mehrere Bedeutungen stehen. Ein Wort, das sich in der Aussprache von einem anderen, gleich geschriebenen unterscheidet, wie beispielsweise Tenor = Haltung, sowie Tenor = hohe Männerstimme, wird als Homograf beziehungsweise Homograph bezeichnet. Bei klanglicher Übereinstimmung und unterschiedlicher Bedeutung wird auch von Homophonen (beispielsweise Lehre und Leere) gesprochen. In der Philosophie wird statt Homonym auch der Begriff Äquivokation verwendet.

Wenn Sie mit Homonymen üben wollen, spielen Sie doch Teekesselchen.

Teekesselchen ist ein Spiel, bei dem die Teilnehmer, anhand der Definition der Bedeutungen, ein Wort erraten sollen, das mehrere Bedeutungen hat, also ein Homonym.

Mein Teekesselchen …

… wird als Stimme gezählt.

… bringt etwas in Einklang.

Antwort: Abstimmung

Mein Teekesselchen …

… gehört zum Rücken.

… ist die höchste Spielkartenfarbe.

… ein geometrisches Zeichen.

Antwort: Kreuz

Mein Teekesselchen …

… ist Teil einer Frisur.

… galoppiert über die Wiese.

Antwort: Pony

Mehr oder weniger offensichtlich vertreten Worte verschiedene Bedeutungen. Wie passend, denn dann kann einem Redner ja das Wort im Mund umgedreht werden, ohne das Wort zu wechseln.

So wird es gemacht:

1. Finden einer nutzbaren Doppelbedeutung im Zusammenhang mit einer Äußerung eines Gegenspielers.

2. Das Wort wird dann in der anderen als der gemeinten Bedeutung verwendet und so getan, als wäre dessen Aussage nun widerlegt.

Bei der Vorbereitung wichtiger Redegelegenheiten gehört es für mich dazu frühzeitig solche Begriffe zu erkennen, auf sie hinzuweisen und gemeinsam mit Klienten möglichst sichere Formulierungen zu wählen. Doch selbst dann lässt es sich nicht vollständig verhindern, dass ein Gegenspieler eine Gelegenheit findet und nutzt. Je geübter der Gegenspieler in diesem Kunstgriff ist, desto feinsinniger wird er ihn anwenden. Die Karte auszuspielen juckt gerade viele Schwarzspieler zu sehr, um sie nicht auszuspielen.

Die Homonymie, ist wohl der häufigste Kunstgriff der rhetorischen Rechthaberei um jeden Preis. Es gilt solche Tricks zu entlarven und die Bedeutung klarzustellen.

Wenden Sie den Kunstgriff behutsam an und bedenken Sie, dass er ihrem Ansehen schaden kann. Es ist ja keine tatsächliche Entkräftung von Argumenten, sondern nur eine scheinbare.

Im Glossar warten Informationen zu gängigen und nicht so gängigen Begriffen rund um die strategische Rhetorik und Kommunikation. Rhetorik, Marketing und Psychologie ergänzen sich. Wo Glossar und Artikel aufhören, fängt die Arbeit mit mir an. Ich sorge dafür, dass du sowohl mit Persönlichkeit als auch Botschaft überzeugst –in Gesprächen und Präsentationen.

Frage ruhig! Wenn du trotz Suche zu einem interessanten Begriff nicht fündig geworden bist, sende mir doch eine Nachricht.

Bei Interesse, für persönliche Fragen und Terminvereinbarungen, kommen wir am leichtesten über das nachfolgende Kontaktformular zusammen. Auch per E-Mail (mail@karstennoack.de) bin ich zu erreichen. Die Anzahl der Anrufe wurde so groß, dass ich nun ausschließlich auf diese Nachrichten reagiere. Klienten erhalten entsprechende Telefonnummern.

Hinweise zum Datenschutz findest du hier. Transparenz ist wichtig. Antworten auf häufige Fragen befinden sich deswegen schon hier, wie beispielsweise zu mir (Profil), den Angeboten, den Honoraren und dem Kennenlernen. Wenn das passt, freue ich mich auf eine intensive Zusammenarbeit.

Um es uns beiden leicht zu machen, bitte ich dich dieses Formular zu nutzen. Bis auf die E-Mail-Anschrift ist dir überlassen, was du einträgst. Umso genauer du bist, desto einfacher folgt von mir eine qualifizierte Antwort. Mit dem Absenden erklärst du dich damit einverstanden, dass die im Kontaktformular eingegebenen Daten elektronisch gespeichert und zum Zweck der Kontaktaufnahme verarbeitet und genutzt werden. Dir ist bekannt, dass du deine Einwilligung jederzeit widerrufen kannst. Ich werde die Daten ausschließlich dafür verwenden und so bald wie möglich löschen. Ist die Nachricht unterwegs, erscheint an der Stelle des Kontaktformulars der Hinweis "Die Nachricht ist unterwegs!". Ich antworte üblicherweise innerhalb von 24 Stunden —meist sehr schnell.

Die Artikel sind meist kurze Auszüge der umfangreicheren Kursunterlagen, die Teilnehmende im entsprechenden Gruppen- oder Einzeltraining oder im Coaching erhalten.

Autor: Karsten Noack

Erstveröffentlichung: 29. Oktober 2018

Überarbeitung: 17. März 2025

AN: #4336

K:CNB

Ü:

In achtunddreißig Kunstgriffen beschreibt Arthur Schopenhauer mit der Eristischen Dialektik eine Schule des Disputierens, des rhetorischen Überlebens bei Diskussionen. Hier der erste Kunstgriff der Kunst Recht zu behalten.

Indem die Behauptung des Gegenspielers erweitert, verallgemeinert und übertrieben wird, lässt sich dessen Aussage leichter angreifen.

Die Erweiterung. Die Behauptung des Gegners über ihre natürliche Grenze hinausführen, sie möglichst allgemein deuten, in möglichst weitem Sinne nehmen und sie übertreiben: weil je allgemeiner eine Behauptung wird, desto mehreren Angriffen sie bloß steht. Das Gegenmittel ist die genaue Aufstellung des puncti oder status controversiae.

Exempel 1. Ich sagte:„Die Engländer sind die erste Dramatische Nation.“ – Der Gegner wollte eine instantia versuchen und erwiderte: es wäre bekannt, daß sie in der Musik folglich auch in der Oper nichts leisten könnten. – Ich trieb ihn ab, durch die Erinnerung, daß Musik nicht unter dem Dramatischen begriffen sei; letzters bezeichne bloß Tragödie und Komödie; was er sehr wohl wußte, und nur versuchte, meine Behauptung so zu verallgemeinern, daß sie alle theatralischen Darstellungen, folglich die Oper, folglich die Musik begrifft, um mich dann sicher zu schlagen. – Man rette umgekehrt seine eigne Behauptung durch Verengerung derselben über die erste Absicht hinaus, wenn der gebrauchte Ausdruck es begünstigt.

Exempel 2. A sagt: „Der Friede von 1814 gab sogar allen Deutschen Hansestädten ihre Unabhängigkeit wieder.“ – B gibt die instantia in contrarium, daß Danzig die ihm von Bonaparte verliehene Unabhängigkeit durch jenen Frieden verloren. – A rettet sich so: „Ich sagte allen Deutschen Hansestädten: Danzig war eine Polnische Hansestadt.“

Exempel 3. Lamarck (Philosophie zoologique, vol. I, p. 203) spricht den Polypen alle Empfindungen ab, weil sie keine Nerven haben. Nun aber ist es gewiß, daß sie wahrnehmen: denn sie gehn dem Lichte nach, indem sie sich künstlich von Zweig zu Zweig fortbewegen; – und sie haschen ihren Raub. Daher hat man angenommen, daß bei ihnen die Nervenmasse in der Masse des ganzen Körpers gleichmäßig verbreitet, gleichsam verschmolzen ist: denn sie haben offenbar Wahrnehmungen ohne gesonderte Sinnesorgane. Weil das dem Lamarck seine Annahme umstößt, argumentiert er dialektisch so: „Dann müßten alle Teile des Körpers der Polypen jeder Art der Empfindung fähig sein, und auch der Bewegung, des Willens, der Gedanken: Dann hätte der Polyp in jedem Punkt seines Körpers alle Organe des vollkommensten Tieres: jeder Punkt könnte sehn, riechen, schmecken, hören, usw., ja denken, urteilen, schließen: jede Partikel seines Körpers wäre ein vollkommnes Tier, und der Polyp selbst stände höher als der Mensch, da jedes Teilchen von ihm alle Fähigkeiten hätte, die der Mensch nur im Ganzen hat. – Es gäbe ferner keinen Grund, um was man vom Polypen behauptet, nicht auch auf die Monade, das unvollkommenste aller Wesen, auszudehnen, und endlich auch auf die Pflanzen, die doch auch leben, usw.“ –

Durch Gebrauch solcher Dialektischen Kunstgriffe verräth ein Schriftsteller, daß er sich im Stillen bewußt ist, Unrecht zu haben. Weil man sagte: „ihr ganzer Leib hat Empfindung für das Licht, ist also nervenartig“: macht er daraus, daß der ganze Leib denkt.

Soweit der Herr Schopenhauer. Bei der Erweiterung wird also fleißig übertrieben. Indem die Behauptung des Gegenspielers erweitert, verallgemeinert und übertrieben wird, lässt sich dessen Aussage leichter angreifen. Nur sehr selten ist eine Aussage in jedem Zusammenhang wahr oder zumindest empfehlenswert. Im NLP (Neurolinguistischen Programmieren) wird solchen so genannten Metamodellverletzungen der Generalisierung akribisch auf dem Grund gegangen. Hier soll die Verallgemeinerung jemanden untergejubelt und gegen ihn und seine Sache eingesetzt werden.

Hier ein Beispiel:

Angreifer: „Sie halten mich wohl für unfähig?“

Verteidiger: „Nein, Sie haben mit missverstanden!“

Angreifer: „Jetzt schlägt es Dreizehn, Sie behaupten also auch noch ich sei zu dumm, um Sie zu verstehen!“

Der Gegner erweitert Ihre Aussage deutlich über den Kontext hinaus, versucht sie möglichst weit zu fassen, oder sie zu übertreiben. Anschließend baut sein Gegenargument dann auf seiner unzulässigen Erweiterung auf. In der Praxis geschieht das mehr oder weniger offensichtlich konstruiert.

Je allgemeiner Ihre Aussagen sind, desto angreifbarer sind sie. Der eigene Standpunkt ist deswegen möglichst präzise in klar umrissenen Grenzen zu formulieren.

Ist ein Angriff erfolgt, dann erinnern Sie deutlich an den Kontext, auf den sich Ihre Aussage bezieht und für die sie gültig ist. Schopenhauer empfiehlt, mit einem Gegenbeispiel oder der Aufzählung von Einzelpunkten, die praktisch einschränkenden Bedingungen darzustellen.

Im Glossar warten Informationen zu gängigen und nicht so gängigen Begriffen rund um die strategische Rhetorik und Kommunikation. Rhetorik, Marketing und Psychologie ergänzen sich. Wo Glossar und Artikel aufhören, fängt die Arbeit mit mir an. Ich sorge dafür, dass du sowohl mit Persönlichkeit als auch Botschaft überzeugst –in Gesprächen und Präsentationen.

Frage ruhig! Wenn du trotz Suche zu einem interessanten Begriff nicht fündig geworden bist, sende mir doch eine Nachricht.

Erstveröffentlichung des Artikels von Karsten Noack 25. Oktober 2018

#0

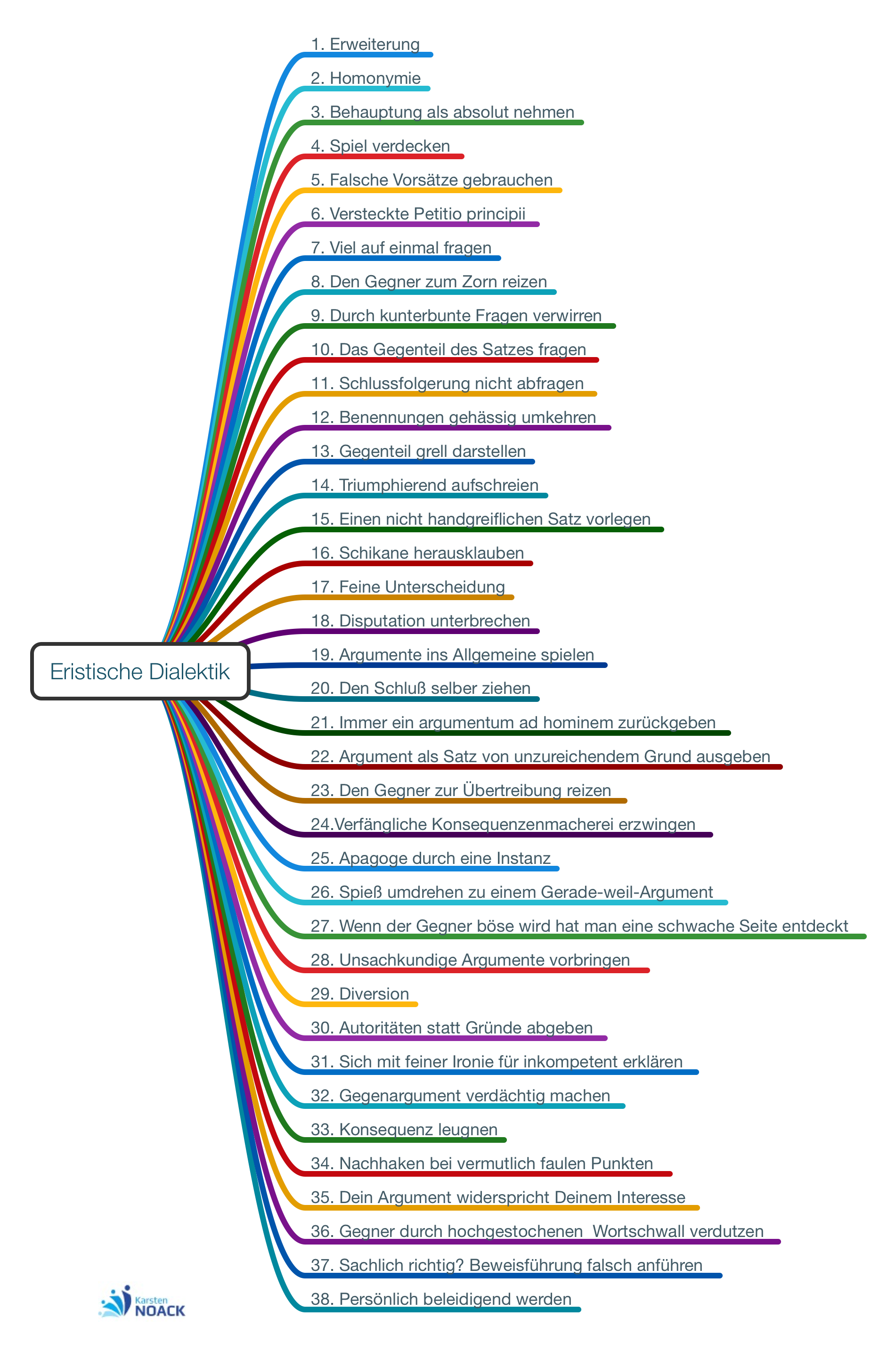

Recht haben bedeutet nicht automatisch recht zu bekommen. Die 38 Kunstgriffe der Eristischen Dialektik jetzt Schritt für Schritt beschrieben.

Selbst, wer nach genauerer Betrachtung objektiv recht hat, verliert oft genug Diskussion, weil Gegenspieler die wirkungsvolleren Instrumente einsetzen. Arthur Schopenhauer schrieb deshalb 1830 das Buch mit dem Titel „Die Kunst Recht zu behalten“.

Als Eristische Dialektik bezeichnete Schopenhauer die Kunstfertigkeit, selbst dann Recht zu behalten, wenn sachlich die Argumente der anderen die besseren sind oder aber die eigenen Argumente gegen unsachliche Attacken zu verteidigen. Recht haben, Recht behalten, auch egal, Recht behalten genügt manchen Menschen wohl.

Schopenhauer knüpft dabei an klassische Techniken an, denn schon Aristoteles formulierte die Sophistischen Widerlegungen. Im Sophismus spielen Scheinargumente eine gewichtige Rolle. Mehr Schein als Sein, das gibt es heute auch. Scheinargumente sehen nur so aus, als seien sie Argumente, in Wirklichkeit sind sie jedoch nur als solche verkleidet.

Sich ohne Not solcher Methoden zu bedienen ist fragwürdig, sich ohne Vorbereitung auf sie in Diskussionen zu begeben, ist unbedacht und schade. Der vertretenen Sache ist so jedenfalls nicht gedient. Eine entsprechende Vorbereitung beinhaltet auch die Entkräftung unfairer Mittel.

Schopenhauer empfahl übrigens, nicht mit dem Erstbesten zu diskutieren, sondern nur mit solchen, die einem bekannt sind und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie Verstand genug besitzen, nicht gar zu Absurdes vorzubringen. Für die Diskussion mit Fanatikern ist auch die Eristische Dialektik nur indirekt geeignet.

Wer die 38 Kunstgriffe Recht zu behalten genauer erkunden will, findet sie hier. Nach und nach, vermutlich sogar Tag für Tag, veröffentliche ich einen Kunstgriff. Die Originaltexte erschließen sich nicht immer sofort, erfordern mehrmaliges Lesen und den Transfer in den eigenen Werkzeugkoffer. Auch sollten moralische Fragen gestellt und beantwortet werden. Der Zweck heiligt nicht jedes Mittel. Es kann dann hier diskutiert werden und ich beantworte Fragen.

Wer darüber hinaus Erfahrungen mit der Eristischen Dialektik beziehungsweise den zeitgemäßen Möglichkeiten sammeln möchte oder einen konkreten Anlass hat, der kann dann ja direkt zu mir kommen.

Eristisch bedeutet, etwas bezieht sich auf die rhetorische Technik der Eristik, die auf typischen, normativ-logisch falschen Folgerungen beruht. Wird aus allgemein (bewusst oder unbewusst) akzeptierten Axiomen eine logische Folgerung abgeleitet, die nach den allgemeinen Gesetzen der Folgerichtigkeit als falsch zu gelten hat, dann wird die Folgerung als eristisch bezeichnet.

Eristische Dialektik ist die Kunst zu disputieren, und zwar so zu disputieren, daß man Recht behält, also per fas et nefas. Man kann nämlich in der Sache selbst objective Recht haben und doch in den Augen der Beisteher, ja bisweilen in seinen eignen, Unrecht behalten. Wann nämlich der Gegner meinen Beweis widerlegt, und dies als Widerlegung der Behauptung selbst gilt, für die es jedoch andre Beweise geben kann; in welchem Fall natürlich für den Gegner das Verhältnis umgekehrt ist: er behält Recht, bei objektivem Unrecht. Also die objektive Wahrheit eines Satzes und die Gültigkeit desselben in der Approbation der Streiter und Hörer sind zweierlei: auf letztere ist die Dialektik gerichtet.

Wäre die natürliche Schlechtigkeit des menschlichen Geschlechts nicht, wären wir von Grund aus ehrlich, so würden wir bei jeder Debatte bloß darauf ausgehen, die Wahrheit zu Tage zu fördern, ganz unbekümmert, ob solche unsrer zuerst aufgestellten Meinung oder der des Andern gemäß ausfiele: dies würde gleichgültig, oder wenigstens ganz und gar Nebensache sein. Aber jetzt ist es Hauptsache. Die angeborene Eitelkeit, die besonders hinsichtlich der Verstandeskräfte reizbar ist, will nicht haben, daß was wir zuerst aufgestellt, sich als falsch und das des Gegners als Recht ergebe. Hienach hätte nun zwar bloß jeder sich zu bemühen, nicht anders als richtig zu urteilen: wozu er erst denken und nachher sprechen müßte. Aber zur angeborenen Eitelkeit gesellt sich bei den Meisten Geschwätzigkeit und angeborene Unredlichkeit. Sie reden, ehe sie gedacht haben, und wenn sie auch hinterher merken, daß ihre Behauptung falsch ist und sie Unrecht haben; so soll es doch scheinen, als wäre es umgekehrt. Das Interesse für die Wahrheit, welches wohl meistens bei Aufstellung des vermeintlich wahren Satzes das einzige Motiv gewesen, weicht jetzt ganz dem Interesse der Eitelkeit: wahr soll falsch und falsch soll wahr scheinen.

Jedoch hat selbst diese Unredlichkeit, das Beharren bei einem Satz, der uns selbst schon falsch scheint, noch eine Entschuldigung: oft sind wir anfangs von der Wahrheit unsrer Behauptung fest überzeugt, aber das Argument des Gegners scheint jetzt sie umzustoßen; geben wir jetzt ihre Sache gleich auf, so finden wir oft hinterher, daß wir doch Recht haben: unser Beweis war falsch; aber es konnte für die Behauptung einen richtigen geben: das rettende Argument war uns nicht gleich beigefallen. Daher entsteht nun in uns die Maxime, selbst wann das Gegenargument richtig und schlagend scheint, doch noch dagegen anzukämpfen, im Glauben, daß dessen Richtigkeit selbst nur scheinbar sei, und uns während des Disputierens noch ein Argument, jenes umzustoßen, oder eines, unsre Wahrheit anderweitig zu bestätigen, einfallen werde: hiedurch werden wir zur Unredlichkeit im Disputieren beinahe genötigt, wenigstens leicht verführt. Diesergestalt unterstützen sich wechselseitig die Schwäche unsers Verstandes und die Verkehrtheit unsers Willens. Daraus kommt es, daß wer disputiert, in der Regel nicht für die Wahrheit, sondern für seinen Satz kämpft, wie pro ara et focis, und per fas et nefas verfährt, ja wie gezeigt nicht leicht anders kann.

Jeder also wird in der Regel wollen seine Behauptung durchsetzen, selbst wann sie ihm für den Augenblick falsch oder zweifelhaft scheint. – Machiavelli schreibt dem Fürsten vor, jeden Augenblick der Schwäche seines Nachbarn zu benutzen, um ihn anzugreifen, weil sonst dieser einmal den Augenblick nutzen kann, so jener schwach ist. Herrschte Treue und Redlichkeit, so wäre es ein Anders; weil man sich aber deren nicht zu versehen hat, so darf man sie nicht üben, weil sie schlecht bezahlt wird; – ebenso ist es mit dem Disputieren: gebe ich dem Gegner Recht, sobald er es zu haben scheint, so wird er schwerlich das Selbe thun, wenn der Fall sich umdreht, er wird vielmehr par nefas verfahren: also muß ich’s auch. Es ist leicht gefragt, man soll nur der Wahrheit nachgehen, ohne Vorliebe für seinen Satz; aber man darf nicht voraussetzen, daß der Andere es thun werde; also darf man’s auch nicht. Zudem wollte ich, sobald es mir scheint, er habe Recht, meinen Satz aufgeben, den ich doch vorher durchgebracht habe, so kann es leicht kommen, daß ich, durch einen augenblicklichen Einbruch verleitet, die Wahrheit aufgebe, um den Irrthum anzunehmen.

Die Hülfsmittel nun zum Durchsetzen seiner Behauptung giebt einem Jeden seine eigene Schlauheit und Schlechtigkeit einigermaßen an die Hand; dies lehrt die tägliche Erfahrung: es hat also jeder seine natürliche Dialektik, so wie er seine natürliche Logik hat. Allein jene leitet ihn lange nicht so sicher als diese. Gegen logische Gesetze denken, oder schließen, wird so leicht keiner: falsche Urteile sind häufig, falsche Schlüsse höchst selten, hingegen wohl Mangel an natürlicher Dialektik: sie ist eine ungleich ausgeteilte Naturgabe (hierin der Urteilskraft gleich, die sehr ungleich ausgeteilt ist, die Vernunft eigentlich gleich); Denn durch bloß scheinbare Argumentation sich konfundieren, sich refutieren lassen, wo man eigentlich Recht hat, oder das Umgekehrte, geschieht oft, und wer als Sieger aus einem Streit geht, verdankt es sehr oft, nicht sowohl der Richtigkeit seiner Urtheilskraft bei Aufstellung seines Satzes, als vielmehr der Schlauheit und Gewandtheit, mit der er ihn vertheidigt. Das Angeborene ist hier wie in allen Fällen, das Beste: jedoch kann Uebung und auch Nachdenken über die Wendungen, durch die man den Gegner wirft, oder die er meistens gebraucht, um zu werfen, viel beitragen, in dieser Kunst Meister zu werden. Also wenn auch die Logik wohl keinen eigentlich praktischen Nutzen haben kann: so kann ihn die Dialektik allerdings haben. Mir scheint auch Aristoteles seine eigentliche Logik (Analytik) hauptsächlich als Grundlage und Vorbereitung zur Dialektik aufgestellt zu haben und diese ihm die Hauptsache gewesen zu sein. Die Logik beschäftigt sich mit der bloßen Form der Sätze, die Dialektik mit ihrem Gehalt oder Materie, dem Inhalt: daher eben mußte die Betrachtung der Form als des allgemeinen der des Inhalts als des besonderen vorhergehn.

Aristoteles bestimmt den Zweck der Dialektik nicht so scharf, wie ich es gethan; er gibt zwar als Hauptzweck das Disputieren an, aber zugleich auch das Auffinden der Wahrheit (Topik, I, 2); später sagt er wieder: man behandle die Sätze philosophisch nach der Wahrheit, dialektisch nach dem Schein oder Beifall, Meinung Andrer (δόξα) Topik, I, 12. Er ist sich der Unterscheidung und Trennung der objektiven Wahrheit eines Satzes von dem Geltendmachen desselben oder dem Erlangen der Approbation zwar bewußt; allein er hält sie nicht scharf genug auseinander, um der Dialektik bloß letzteres anzuweisen. Seinen Regeln zu letzterem Zweck sind daher oft welche zum ersteren eingemengt. Daher es mir scheint, daß er seine Aufgabe nicht rein gelöst hat. Im Buche de elechis sophistics wieder ist er zu sehr bemühmt, die Dialektik zu trennen von der Sophistik und Eristik, wo der Unterscheid darin leigen soll, daß dialektische Schlüsse in Form und Gehalt wahr, ersitische und sophistische aber (die sich nur durch den Zweck unterscheiden, der bei der ersitischen das Rechthaben an sich, bei den sophistischen das dadurch zu erlangende Ansehen und daß durch dies zu erwerbende Geld ist) falsch sind. Ob Sätze dem gehalt nach wahr sind, ist immer viel zu ungewiß, als daß man daraus den Unterscheidungsfrund nehmen sollte, und am wenigstesn kann der Disputierende selbst darüber völlig gewiß seyn; selbst das Resultat der Disputation giebt erst einen unsicheren Aufschluß darüber. Wir müssen also unter Dialektik des Aristoteles Sophistik, Eristik, Peirastik mitbegreifen und sie definiren als die Kunst im Disputieren Recht zu behalten. Hiezu ist freilich das größte Hülfsmittel zuvörderst in der Sache Recht zu haben; allein sür sich ist dies bei der Sinnesart der Menschen nicht zureichend, und andererseits bei der Schwäche ihres Verstandes nicht durchaus nothwendig. Es gehöre also noch anders Kusntgriffe dazu, welche eben weil sie vom objektiven Rechthaben unabhängig sind, auch gebraucht werden können, wenn man objektiv unrewcht ha; und ob dies der Fall sein, weiß man fast nie ganz gewiß.

Meine Ansicht also ist, die Dialektik von der Logik schärfer zu sondern, als Aristoteles getan hat, der Logik die objektive Wahrheit, so weit sie formell ist, zu lassen, und die Dialektik auf das Rechtbehalten zu beschränken; dagegen aber Sophistik und Eristik nicht so von ihr zu trennen, wie Aristoteles tut, da dieser Unterschied auf der objektiven materiellen Wahrheit beruht, über die wir nicht sicher zum voraus im klaren sein können, sondern mit Pontius Pilatus sagen müssen: was ist die Wahrheit? – denn veritas est in puteo: εν βυθω̃ η αλήθεια: Spruch des Demokrit, Diog. Laert. IX, 72. Es ist leicht zu sagen, daß man beim Streiten nichts anderes bezwecken soll als die Zutageförderung der Wahrheit; allein man weiß ja noch nicht, wo sie ist: man wird durch die Argumente des Gegners und durch seine eigenen irregeführt. – Übrigens re intellecta, in verbis simus faciles: da man den Namen Dialektik im Ganzen für gleichbedeutend mit Logik zu nehmen pflegt, wollen wir unsre Disziplin Dialectica eristica, eristische Dialektik nennen.

Man muß allemal den Gegenstand der Disciplin von der jeder andern sondern. Um die Dialektik rein aufzustellen muß man, unbekümmert um die objektive Wahrheit, sie bloß betrachten als die Kunst, Recht zu behalten, welches freilich um so leichter sein wird, wenn man in der Sache selbst Recht hat. Aber die Dialektik als solche muß bloß lehren, wie man sich gegen Angriffe aller Art, besonders gegen unredliche vertheidigt, und eben so wie man selbst angreifen kann, was der Andre behauptet, ohne sich selbst zu widersprechen und überhaupt ohne widerlegt zu werden. Man muß die Auffindung der objektiven Wahrheit rein trennen von der Kunst, seine Sätze als wahr geltend zu machen: jenes ist einer ganz andern πραγματεία, es ist das Werk der Urteilskraft, des Nachdenkens, der Erfahrung, und gibt es dazu keine eigene Kunst; das zweite aber ist der Zweck der Dialektik.

Man hat sie definiert als die Logik des Scheins: falsch: dann wäre sie bloß brauchbar zur Vertheidigung falscher Sätze; allein auch wenn man Recht hat, braucht man Dialektik, es zu verfechten, und muß die unredlichen Kunstgriffe kennen, um ihnen zu begegnen; ja oft selbst welche brauchen, um den Gegner mit gleichen Waffen zu schlagen. Dieserhalb also muß bei der Dialektik die objektive Wahrheit bei Seite gesetzt oder als akzidentell betrachtet werden: und bloß darauf gesehn werden, wie man seine Behauptungen verteidigt und die des Andern umstößt; bei den Regeln hiezu darf man die objektive Wahrheit nicht berücksichtigen, weil meistens unbekannt ist, wo sie liegt: oft weiß man selbst nicht, ob man Recht hat oder nicht, oft glaubt man es und irrt sich, oft glauben es beide Teile: denn veritas est in puteo, εν βυθω̃ η αλήθεια. (Spruch des Demokrit, Diog. Laert. IX, 72.). Beim Entstehen des Streits glaubt in der Regel Jeder die Wahrheit auf seiner Seite zu haben: beim Fortgang werden Beide zweifelhaft: das Ende soll eben erst die Wahrheit ausmachen, bestätigen. Also darauf hat sich die Dialektik nicht einzulassen: so wenig wie der Fechtmeister berücksichtigt, wer bei dem Streit, der das Duell herbeiführte, eigentlich Recht hat: treffen und parieren, darauf kommt es an, eben so in der Dialektik: sie ist eine geistige Fechtkunst; nur so rein gefaßt, kann sie als eigne Disziplin aufgestellt werden: denn setzen wir uns zum Zweck die reine objektive Wahrheit, so kommen wir auf bloße Logik zurück; setzen wir hingegen zum Zweck die Durchführung falscher Sätze, so haben wir bloße Sophistik. Und bei beiden würde vorausgesetzt sein, daß wir schon wüßten, was objektiv wahr und falsch ist: das ist aber selten zum voraus gewiß. Der wahre Begriff der Dialektik ist also der aufgestellte: geistige Fechtkunst zum Rechtbehalten im Disputieren, obwohl der Name Eristik passender wäre: am richtigsten wohl Eristische Dialektik, Dialectica eristica.

Da nun in diesem Sinne die Dialektik bloß eine auf System und Regel zurückgeführte Zusammenfassung und Darstellung jener von der Natur eingegebnen Künste sein soll, deren sich die meisten Menschen bedienen, wenn sie merken, daß im Streit die Wahrheit nicht auf ihrer Seite liegt, um dennoch Recht zu behalten; – so würde es auch dieserhalb sehr zweckwidrig sein, wenn man in der wissenschaftlichen Dialektik auf die objektive Wahrheit und deren Zutageförderung Rücksicht nehmen wollte, da es in jener ursprünglichen und natürlichen Dialektik nicht geschieht, sondern das Ziel bloß das Rechthaben ist. Die wissenschaftliche Dialektik in unserm Sinne hat demnach zur Hauptaufgabe, jene Kunstgriffe der Unredlichkeit im Disputieren aufzustellen und zu analysieren: damit man bei wirklichen Debatten sie gleich erkenne und vernichte. Eben daher muß sie in ihrer Darstellung eingeständlich bloß das Rechthaben, nicht die objektive Wahrheit, zum Endzweck nehmen.

Mir ist nicht bekannt, daß in diesem Sinne Etwas geleistet wäre, obwohl ich mich weit und breit umgesehn habe: es ist also ein noch unbebautes Feld. Um zum Zwecke zu kommen, müßte man aus der Erfahrung schöpfen, beachten, wie, bei den im Umgange häufig vorkommenden Debatten, dieser oder jener Kunstgriff von einem und dem andern Teil angewandt wird, sodann die unter andern Formen wiederkehrenden Kunstgriffe auf ihr Allgemeines zurückführen, und so gewisse allgemeine Stratagemata aufstellen, die dann sowohl zum eignen Gebrauch, als zum Vereiteln derselben, wenn der Andere sie braucht, nützlich wären.

Folgendes sei als erster Versuch zu betrachten.

In jeder Disputation, sie werde nun öffentlich, wie in akademischen Hörsälen und vor Gerichtshöfen, oder in der blossen Unterhaltung geführt, ist der wesentliche Vorgang folgender:

Eine These ist aufgestellt und soll widerlegt werden: hierzu nun gibt es zwei Modi und zwei Wege.

1.) Die Modi sind: a) ad rem, b) ad hominem, oder ex concessis. Nur durch den ersteren stoßen wir die absolute, oder objektive Wahrheit der These um, indem wir darthun, daß sie mit der Beschaffenheit der in Rede stehenden Sache nicht übereinstimmt. Durch den andern hingegen stoßen wir bloß ihre relative Wahrheit um, indem wir nachweisen, daß sie anderen Behauptungen oder Zugeständnissen des Vertheidigers der These widerspricht, oder, indem wir die Argumente desselben als unhaltbar nachweisen, wobei den die objektive Wahrheit der Sache selbst unentschieden bleibt. Z.B. wenn in einer Kontroverse über philosophische oder naturwissenschaftliche Gegenstände der Gegner (der dazu Engländer sein müßte) sich erlaubt, biblische Argumente vorzubringen; so mögen wir ihn mit eben dergleichen widerlegen, wiewohl es blosse argumenta ad hominem sind, die in der Sache nichts entscheiden. Es ist, wie wenn man Jemanden in eben dem Papiergelde bezahlt, welches man von ihm erhalten hatte. In manchen Fällen kann man diesen modus procedendi sogar vergleichen, daß, vor Gericht, der Kläger eine falsche Schuldverschreibung producirte, die der Beklagte seinerseits durch ein falsche Quittung abfertigte; das Darlehen könnte dadurch doch geschehen seyn. Aber, eben wie dieses letztere Verfahren, so hat auch oft die blosse argumentatio ad hominem den Vorzug der Kürze, indem gar häufig, in einem wie im anderen Fall, die wahre und gründliche Aufklärung der Sache äußerst weitläufig und schwierig seyn würde.

2.) Die zwei Wege nun ferner sind der direkte, und der indirekte. Der erstere greift die These bei den Gründen, der andere bei den Folgen an. jener beweist, daß sie nicht wahr sei; dieser, daß sie nicht war seyn könne. Wir wollen das näher betrachten.

a) Auf dem direkten Wege widerlegend, also die Gründe der These angreifend, zeigen wir entweder, daß diese selbst nicht wahr seien, indem wir sagen: nego majorem, oder nego minorem; durch Beides greifen wir die Materie des die These begründenden Schlusses an. Oder aber wir geben diese Gründe zu, zeigen jedoch, daß die These nicht aus ihnen folgt, sagen also: nego consequentiam; wodurch wir die Form des Schlusses angreifen.

b) Auf dem indirekten Weg widerlegend, also die These bei ihren Folgen angreifend, um aus der Unwahrheit dieser, vermöge des Gesetzes a falsita rationali ad falsitatem rationis valet consequentia, auf ihre eigene Unwahrheit zu schließen, können wir uns nun entweder der blossen Instanz, oder aber der Apagoge bedienen.

) Die Instanz, ενστασις, ist ein blosses exemplum in contrarium: sie widerlegt die These durch Nachweiseung von Dingen, oder Verhältnissen, die unter der Aussage begriffen sind, also aus ihr folgen, bei denen sie aber offenbar nicht zutrifft; daher sie nicht wahr seyn kann.

β) Die Apagoge bringen wir dadurch zu Wege, daß wir die These vorläufig als wahr annehmen, nun aber irgend einen anderen als wahr anerkannten und unbestrittenen Satz so mit ihr verbinden, daß Beide die Prämissen eines Schlusses werden, dessen Konklusion offenbar falsch ist, indem sie entweder der Dinge überhaupt, oder der sicher anerkannten Beschaffenheit der in Rede stehenden Sache, oder aber einer andern Behauptung des Verfassers der These widerspricht; die Apagoge kann also, dem modus nach, sowohl bloß ad hominem, als ad rem seyn. Sind es nun aber ganz unzweifelhafte, wohl gar a priori gewisse Wahrheiten, denen jene Konklusion widerspricht; dann haben wir den Gegner sogar ad ab surdum geführt. Jedenfalls muß, da die hinzugenommen andere Prämisse von unbestrittener Wahrheit ist, die Falschheit der Konklusion von seiner These herrühren: diese kann also nicht wahr seyn.

Jedes Angriffs-Verfahren beim Disputieren wird auf die hier formell dargestellt Procedure zurückzuführen seyn: diese sind also in der Dialektik Das, was in der Fechtkunst die regelmäßigen Stöße, wie Terz, Quart u.s w. – hingegen wären die von mir zusammengestellten Kunstgriffe, oder Stratagemata, allenfalls den Finten zu vergleichen, und endlich die persönlichen Ausfälle beim Disputieren den von den Universitätsmeistern so genannten Sauhieben.

Wie stehen Sie zu solchen Techniken?

Schopenhauer bezeichnete die Kunstfertigkeit, als Eristische Dialektik, selbst dann Recht zu behalten, wenn sachlich die Argumente der anderen Postionen die besseren sind oder aber die eigenen Argumente gegen unsachliche Attacken zu verteidigen.

Als Eristik wird die Lehre vom Streitgespräch und die Kunstfertigkeit der Widerlegung in einer Diskussion oder Debatte bezeichnet.

Schopenhauer beschreibt 38 Kunstgriffe als rhetorische Strategien, mit deren Hilfe in einem Disput, einer Debatte oder Diskussion die Zustimmung beim Publikum oder sogar von Gegenspielern erzeugt werden kann, indem die eigene Position plausibel gemacht oder die Plausibilität des Gegners untergraben wird.

Weitere solche Beiträge veröffentliche auf dem YouTube-Kanal @karstennoack und wer mehr darüber erfahren will, kann hier klicken, um dorthin zu gelangen. Der externe Link führt in einem neuen Fenster zu meinem Kanal bei YouTube.

Im Glossar warten Informationen zu gängigen und nicht so gängigen Begriffen rund um die strategische Rhetorik und Kommunikation. Rhetorik, Marketing und Psychologie ergänzen sich. Wo Glossar und Artikel aufhören, fängt die Arbeit mit mir an. Ich sorge dafür, dass du sowohl mit Persönlichkeit als auch Botschaft überzeugst –in Gesprächen und Präsentationen.

Frage ruhig! Wenn du trotz Suche zu einem interessanten Begriff nicht fündig geworden bist, sende mir doch eine Nachricht.

Die Artikel sind meist kurze Auszüge der umfangreicheren Kursunterlagen, die Teilnehmende im entsprechenden Gruppen- oder Einzeltraining oder im Coaching erhalten.

Autor: Karsten Noack

Erstveröffentlichung: 1. Mai 2004

Überarbeitung: 17. März 2025

Englische Version:

AN: #65436

K: CNB

Ü:

Nicht nur die Zusammensetzung, sondern auch die Anzahl der Personen im Publikum, haben Einfluss auf die Wirkung rhetorischer Mittel. Das ist zu beachten.

Die Gruppengröße hat Einfluss auf die Wahl der Hilfsmittel. Bei größeren Gruppen werden visuelle und akustische Hilfsmittel erforderlich, um alle Teilnehmer zu erreichen. Die Teilnehmer mir den schlechtesten Augen und Ohren sitzen gerne ganz hinten. Dafür können sie ich jedoch recht laut beschweren, wenn sie etwas nicht verstehen oder Fußnoten auf Folien nicht erkennen. Solche Interaktionn können der Dramaturgie durchaus zusetzen.

Die erforderlichen Hilfsmittel gilt es deshalb vorherzusehen, vorzusehen und professionell einzusetzen. Das wird gerne unterschätzt. Vielen Rednern fehlt dazu die Routine. Selbst der Einsatz von Mikrofonen erfordert Wissen und etwas Übung.

Ab einer gewissen Größe werden sie nicht mehr mit jedem einzelnen Teilnehmer im direkten Kontakt sein. Bei kleinen Gruppen können Sie noch jeden einzelnen Teilnehmer persönlich begrüßen. Mit geeigneten Maßnahmen und insbesondere durch den Blickkontakt gilt es dennoch jedem Teilnehmer das berechtigte Gefühl zu geben zu ihm zu sprechen.

Größere Gruppen wirken auch auf die Psyche von Rednern. Je nach persönlichem Empfinden stellt sich bei vielen Rednern eine gewisse Beklommenheit ein. Mit entsprechender Vorbereitung und einem guten Zustandsmanagement lässt sich einschränkendem Lampenfieber begegnen. Außerdem ist es gut zu wissen; größere Gruppen lassen sich bei entsprechendem Vorgehen sogar leichter steuern als kleine.

Bei größeren Publikum ist auch die räumliche Distanz größer. Entsprechend größer und deutlicher ausgeprägt darf dann auch die Gestik sein. In einem kleineren Kreis werden übertriebene Gesten schnell als Effekthascherei empfunden und die Glaubwürdigkeit des Redners sinkt.

Der Kontakt zum Publikum ist bei kleinen Gruppen auch nach dem Redebeitrag direkter. Die Hemmschwelle direkt ins Gespräch zu kommen ist dann niedriger. In größeren Gruppen braucht es dafür eine entsprechende Moderation.

In größeren Gruppen neigen die Teilnehmer zunehmend dazu ihre Eigenverantwortung abzulegen. Das kann sich der Redner auf mehr oder weniger verantwortliche Weise zunutze machen.

Die Anonymität innerhalb größerer Gruppen scheint auch die persönliche Moral zu senken. Das kann absurde Formen annehmen.

Mit zunehmender Gruppengröße reagiert diese emotionaler. So lassen sich größere Gruppen leichter durch Ansprache der Emotionen als des Intellekts in Bewegung bringen. Dieses Phänomen zeigt sich auch daran, dass mit der Anzahl der Zuhörerschaft die Wahrscheinlichkeit von spontanem Beifall erhöht.

Viel gepriesen, nur weshalb? Mit der sogenannten Schwarmintelligenz ist es in der Praxis meistens nicht weit her. Größere Gruppen sind tendenziell weniger kritisch und eher bereit Schwarz-weiß-Botschaften anzunehmen. Der Wunsch nach Gruppenzugehörigkeit reduziert die Kritikfähigkeit und erhöht den Wunsch sich gruppenkonform zu verhalten.

Gruppendruck hat eine geringe Haltbarkeitsdauer. Auf der Basis von Gruppenzugehörigkeit getroffene Entscheidungen, basierend auf Commitment, verlieren oft im Anschluss ihre Intensität. Deswegen wird oft versucht solche Bekenntnisse sofort in Taten umzuwandeln.

Je umfangreicher das Publikum, desto einfacher und bildhafter sollten die Botschaften sein. Schwarz-weiß funktioniert am besten.

Bei Interesse, für persönliche Fragen und Terminvereinbarungen, kommen wir am leichtesten über das nachfolgende Kontaktformular zusammen. Auch per E-Mail (mail@karstennoack.de) bin ich zu erreichen. Die Anzahl der Anrufe wurde so groß, dass ich nun ausschließlich auf diese Nachrichten reagiere. Klienten erhalten entsprechende Telefonnummern.

Hinweise zum Datenschutz findest du hier. Transparenz ist wichtig. Antworten auf häufige Fragen befinden sich deswegen schon hier, wie beispielsweise zu mir (Profil), den Angeboten, den Honoraren und dem Kennenlernen. Wenn das passt, freue ich mich auf eine intensive Zusammenarbeit.

Um es uns beiden leicht zu machen, bitte ich dich dieses Formular zu nutzen. Bis auf die E-Mail-Anschrift ist dir überlassen, was du einträgst. Umso genauer du bist, desto einfacher folgt von mir eine qualifizierte Antwort. Mit dem Absenden erklärst du dich damit einverstanden, dass die im Kontaktformular eingegebenen Daten elektronisch gespeichert und zum Zweck der Kontaktaufnahme verarbeitet und genutzt werden. Dir ist bekannt, dass du deine Einwilligung jederzeit widerrufen kannst. Ich werde die Daten ausschließlich dafür verwenden und so bald wie möglich löschen. Ist die Nachricht unterwegs, erscheint an der Stelle des Kontaktformulars der Hinweis "Die Nachricht ist unterwegs!". Ich antworte üblicherweise innerhalb von 24 Stunden —meist sehr schnell.

Wie bereiten Sie sich auf unterschiedliche Größe des Publikums vor?

Im Glossar warten Informationen zu gängigen und nicht so gängigen Begriffen rund um die strategische Rhetorik und Kommunikation. Rhetorik, Marketing und Psychologie ergänzen sich. Wo Glossar und Artikel aufhören, fängt die Arbeit mit mir an. Ich sorge dafür, dass du sowohl mit Persönlichkeit als auch Botschaft überzeugst –in Gesprächen und Präsentationen.

Frage ruhig! Wenn du trotz Suche zu einem interessanten Begriff nicht fündig geworden bist, sende mir doch eine Nachricht.

Erstveröffentlichung des Artikels von Karsten Noack 11. Mai 2007

#0